Попов А.И: Полет «Союз-Аполлон» "Кто действительно готовился лететь на орбиту?"

(«Полную уверенность в работоспособности той или иной системы могут дать только испытания в самом космосе» - дважды Герой Советского Союза, космонавт, заместитель главкома ВВС, генерал-лейтенант авиации В.А. Шаталов)

Совместный полёт и стыковка двух кораблей, принципиальное устройство которых отличается по массе параметров, требует проведения огромной предварительной работы. Оба корабля нуждались в серьёзных технических доработках, чтобы их стыковка стала возможной. По тому, как каждая из участвующих сторон проведёт эту работу, можно судить о серьёзности её намерений. Но как можно, не будучи специалистами в области космической техники, судить о таких вещах?

А мы воспользуемся критерием, общим для разработок любой техники, будь то утюг для домохозяйки или изделие самой сложной техники. Если создано новое изделие, то, прежде чем его применять, его испытывают на работоспособность в тех условиях, на которые это изделие рассчитано.

«Мы считаем, что полную уверенность в работоспособности той или иной системы могут дать только испытания в самом космосе» (В.А. Шаталов[1]). Применительно к ЭПАС это означает, что модифицированные корабли «Союз» и «Аполлон» каждый по отдельности ещё до совершения совместного полёта должны были пройти успешные испытания в космосе. Прошли такие предварительные испытания успешно – значит, соответствующая сторона прошла свою часть пути. Не прошли или, тем более, вообще не проведены - значит, есть основания сомневаться, не имитировал ли этот участник своё участие в совместном полёте? (С согласия другого участника, разумеется). Применим этот критерий, а также некоторые другие столь же простые критерии для оценки истинных намерений каждого из участников.

Содержание

Как СССР готовился к ЭПАС

«Проект корабля «Союз» был разработан в начале 1963 года. В 1964 году началась его экспериментальная отработка. А с 1968 года советские космонавты много раз уходили в околоземное космическое пространство на кораблях «Союз» и выполняли самые разнообразные задачи».[2] В общем, корабль «Союз» удался. Но для того, чтобы «Союз» мог состыковаться с «Аполлоном», ему требовалась очень большая переделка. Эти работы очень подробно описаны в советских и российских источниках[1][2][3] Вот краткие выдержки из них.

В связи с этим полезно прочитать уже частично использованное высказывание В. А. Шаталова: «Следуя установившейся у нас традиции, доработанный корабль испытывался не только в беспилотном варианте, но и с экипажем на борту, который опробовал доработанные системы в полете. Я считаю эту традицию оправданной. За ней стоит повышенная ответственность за работу всех систем корабля, которые в той или иной степени дорабатываются. Мы считаем, что полную уверенность в работоспособности той или иной системы могут дать только испытания в самом космосе…».[1]

«Летные испытания начались полетом беспилотного корабля "Космос-638" (зав. № 71) 3-13 апреля 1974 г. Корабль испытывался во всех автоматических режимах с положительными результатами. Но возвращение корабля на Землю происходило в режиме баллистического спуска вместо управляемого. Это допускалось, однако важно было знать причину несанкционированного перехода к этому режиму. Что произошло, в ЦУПе поняли сразу. Это был досадный случай, когда ошибку не заметила ни одна группа специалистов.

На корабле стоял Т-образный сопловой насадок для сброса давления из бытового отсека перед его отделением в процессе спуска. Рядом с ним была установлена стыковочная мишень, на ней при сбросе воздуха появилось давление, и корабль получил нерасчетные возмущения. Система управления зафиксировала потерю ориентации и перевела спускаемый аппарат в баллистический спуск. Мероприятия состояли в переносе насадка, что исключало указанные возмущения, и (дополнительно) в использовании для ориентации имевшейся на корабле группы двигателей причаливания и ориентации с повышенными тягами, чем у двигателей точной ориентации». [3]

Казалось бы, такая простая деталь в общем устройстве корабля — мишень. Железка массой в несколько кг. А вот поставили в неудачном месте, и она сбила автоматический корабль на баллистический спуск. Будь в корабле космонавты, они испытали бы очень серьёзные перегрузки (до 8g). Этот случай подчёркивает известное правило, что в космическом полёте пустяков не бывает. И что всё новое нужно обязательно испытывать. Никакие компьютерные моделирования, никакие технические совещания не смогут предсказать все возможные ситуации. Этот случай мы вспомним, когда перейдём к «Аполлону — ЭПАС».

«Второй беспилотный полет ("Космос-672", зав. № 72) был успешно выполнен с 12-18 августа 1974 года.

Завершил летно-конструкторские испытания корабля полет ("Союз-16", зав. № 73) с экипажем в составе А.В. Филипченко и Н.Н, Рукавишникова 2-8 декабря 1974 года».[3]

««Союз-16» был аналогичен кораблю, которому предстояла встреча с «Аполлоном». В ходе полета были успешно проведены испытания бортовых систем, модернизированных в соответствии с требованиями совместного полета, а именно: нового стыковочного агрегата и его автоматики, системы ориентации и управления движением, комплекса систем жизнеобеспечения. Отрабатывались также режимы работы бортовой аппаратуры и действия экипажа при решении задач, одинаковых с теми, которые предстояло решать участникам полета «"Союз" — "Аполлон"». [2]

«Собственно к полёту ЭПАС, то есть к 15 июля 1975 года были подготовлены, полностью снаряжены и заправлены топливом два корабля (зав. № 75 и 76). Полетел №75. Но если бы с ним случилось что-то непредвиденное, то «Союзом-19» стал бы №76. Более того был предусмотрен даже такой маловероятный случай, как двойной сбой в готовности к полёту в день «Ч»: и у корабля №75, и у корабля №76. На этот случай в резерве находился ещё один корабль – зав. №74.

Ракетно-космический комплекс для программы «"Союз" — "Аполлон"» был существенно модернизирован. По предложению К.Д. Бушуева и Д.И. Козлова, было решено использовать для ЭПАС модернизированную ракету - носитель 11А511У. Для отработки новой РН проводятся семь пусков с беспилотными аппаратами и один контрольный пуск с первым беспилотным кораблем 7К-ТМ. Второе крупное изменение, касавшееся ракетно-космического комплекса, относилось к системе аварийного спасения. В целях повышения уровня безопасности экипажа, учитывая международный характер программы, К.Д. Бушуев принимает решение о доработке САС. Для отработки предусматривались два пуска на экспериментальной установке с имитацией аварии на СК». [3]

Как видим, советские специалисты отнеслись к подготовке совместного полёта самым серьёзным образом:

- специально под ЭПАС разработан новый корабль «Союз - М» и изготовлено 6 таких кораблей;

- успешно проведены три испытательных полёта новых кораблей в космос – два в автоматическом режиме и один с экипажем;

- ко дню старта полёта ЭПАС выделены два корабля равной готовности к полёту и один для резерва;

- отработана новая модернизированная ракета-носитель типа «Союз» (11А511У , 7 испытательных пусков) и новая система аварийного спасения космонавтов при старте (САС);

- разработан и испытан в космосе стыковочный узел.

Всё это говорит о том, что с советской стороны в рамках ЭПАС готовился реальный космический полёт.

Теперь почитаем, какую практическую работу провела американская сторона. /ref

Как США готовились к ЭПАС

Начнём с того, что для участия в проекте ЭПАС американцами был фактически предложен один — единственный экземпляр корабля «Аполлон».[3][4] Откроем книгу «Ракетно-космическая корпорация «Энергия».[3] Именно на её специалистов легла основная работа по советской части проекта ЭПАС. Так что реальное количество американских «Аполлонов» общим числом 1 (одна) штука они прочувствовали, что называется на своём горбу:

«В 1972 году проводились совместные разработки по совместимости кораблей и анализ вариантов плана полета. В июле были подготовлены "Технические предложения по проекту", ставшие основой реализации программы "Союз" — "Аполлон". Одним из трудных при этом оказался вопрос, какой из кораблей должен стартовать первым. В анализе учитывался полетный ресурс кораблей (6 суток "Союз" и 11 суток "Аполлон"), наличие фактически только одного корабля "Аполлон" и необходимость максимального повышения вероятности выполнения ЭПАС. В июле на встрече в Хьюстоне было рассмотрено около 15 вариантов схем полета и принято решение о том, что к пуску готовятся одновременно два корабля "Союз" (основной и резервный) и что первым стартует "Союз". Резервный корабль используется в двух основных нештатных ситуациях: невозможность стыковки основного корабля с уже запущенным "Аполлоном" или если задержка старта "Аполлона" превышает ресурс выведенного на орбиту основного корабля».

Это сразу же создало большие трудности для советской стороны. Дело в том, что если на Байконуре уже заправлены топливом основной корабль и дублёр, а американцы вдруг сообщают о задержке, то топливо из «Союзов» не сольёшь. Вот как объяснено это обстоятельство: «Перед полетом корабль заправляют топливом и сжатыми газами. Такого рода операции называют критическими или необратимыми. Почему? Потому, что после заправки топливом двигатели способны надежно работать ограниченное время. В составе топлива есть ядовитые и химически агрессивные вещества, которые постепенно разрушают элементы конструкции двигателя».[5] И в итоге заправленный, но не стартовавший в отведённый отрезок времени корабль выходит из строя и его приходится разбирать на запчасти. Именно на этот случай был изготовлен третий запасной «Союз-М». Итак, с самого начала запланировано, что одна сторона лезет из «кожи вон», чтобы прикрыть дыру, созданную другой стороной. Потому что США - богатейшая в мире страна, отправившая в космос по сообщениям НАСА 14 «Аполлонов» (9 к Луне и 5 на околоземные орбиты), соизволила выделить для ЭПАС только один корабль. Что это? Приступ бережливости? Или ещё один признак того, что с «Аполлонами» у США дело обстояло далеко не так, как о том трубила пропаганда? Ладно, если бы это был корабль, способный состыковаться с «Союзом». Так ведь, нет. Он ещё нуждался в существенных переделках.

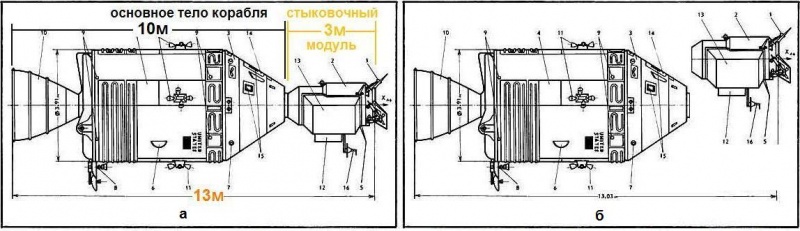

Так же, как и с кораблём «Союз», мы не будем вдаваться в технические детали переделок «Аполлона». За одним исключением, на котором нельзя не остановиться. Если все переделки «Союза» не затронули его общую компоновочную схему, то у «Аполлона - ЭПАС» появилась крупная принципиально новая дополнительная часть — стыковочный модуль - шлюз для стыковки кораблей и перехода экипажей из корабля в корабль (илл.2). Масса шлюзового модуля равнялась 2т, а длина составляла 3м.

Такой «довесок» существенно увеличивал и габариты, и массу корабля и его сложность. Это не тарелочка мишени, которую легко можно переставить в другое место, если она чему-то помешала. Усложнение же изделия, как правило, ведёт к снижению его надёжности. К тому же по американской схеме запуска на орбиту основной корабль и стыковочный модуль должны были выводиться на орбиту, хотя и одной ракетой, но как отдельные блоки. Так сказать, космический корабль в двух частях. После выхода на орбиту основной корабль должен был, совершая в космосе сложный маневр, снять с ракеты и присоединить к себе стыковочный модуль. И тем самым обрести тот вид, который изображён на илл.2а. Что и говорить, сложно и мудрено. Этакий балет в космосе и всё только для того, чтобы привести корабль к рабочему виду.

Вспомним, как неудачно расположенная тарелочка мишени послужила причиной срыва «Космоса - 638» на баллистический спуск. А тут не тарелочка, а двухтонный новый модуль, которого раньше не было. И его надо прикрепить к носу корабля не на Земле, а в космосе. Кажется очевидным, что до ЭПАС американцы должны были не раз и не два испытать такой сложный корабль в космосе. В связи с этим утверждением ещё раз приведём высказывание В. А. Шаталова, в котором автор статьи не дописал только одну фразу, поскольку она впрямую относится к американцам: «… полную уверенность в работоспособности той или иной системы могут дать только испытания в самом космосе. Думаю, что если бы на нашу долю выпало изготовление шлюзовой камеры для перехода экипажей из корабля в корабль, мы бы и ее испытали в условиях космического полета».

Если исходить из этой очевидной логики, то это означало, что американцы должны были изготовить и испытать в космосе, по крайней мере, один модифицированный корабль с новым стыковочным модулем - шлюзом. Но ничего этого сделано не было. Так собирались ли американцы вообще лететь в космос и стыковаться с советским кораблём?

Как видим, американские специалисты отнеслись к подготовке совместного полёта самым оригинальным образом:

- для ЭПАС фактически выделен 1 (один) корабль;

- никакие предварительные испытания в космосе не проводились. Особо следует подчеркнуть, что в космосе не была предварительно испытана и принципиально новая, не существовавшая ранее часть «Аполлона» — стыковочный модуль - шлюз;

- корабля – дублёра основного корабля не было;

- корабля в резерве – не было;

- сведений о доработке ракеты-носителя к полёту у автора нет. Но нельзя не отметить такой любопытный факт: после полёта ЭПАС ракета «Сатурн-1В» исчезает из списка используемых в США ракет.

Автор свёл всё сказанное выше в компактную таблицу. Думается, что комментарии к ней излишни.

| СССР | США | |

|---|---|---|

| всего выделено кораблей специально для подготовки и проведения ЭПАС | 6 | 1 |

| в том числе автоматических для испытания на орбите | 2 | 0 |

| в том числе пилотируемых для генеральной репетиции на орбите | 1 | 0 |

| в том числе полностью готовых кораблей ко дню старта | 2 | ?

Ряд фактов указывает, что пилотируемый корабль «Аполлон – ЭПАС» вообще не стартовал |

| в том числе резервных кораблей ко дню старта | 1 | 0 |

| испытаний на орбите автоматического варианта корабля | 2 | 0 |

| испытаний на орбите пилотируемого корабля | 1 | 0 |

| испытание на орбите нового стыковочного модуля - шлюза «Аполлона» | 0 | |

| доработка ракеты – носителя к полёту ЭПАС (количество испытаний) | 7 | сведений о доработке нет,

после ЭПАС ракета ни разу не использовалась |

Что всё это могло означать?

Неужели американские специалисты всё могли предусмотреть на Земле? В те годы, когда гремела пропаганда о высадках на Луне, такая мысль, конечно, была. И она подавляла в зародыше простые и логичные вопросы. Но усилиями сотен пытливых исследователей легенда о высадках вызывает растущее недоверие. И, видимо, не случайно, что после пропагандистского апофеоза полёта ЭПАС, «Аполлон» вдруг совсем исчез. Кстати вместе с ракетой «Сатурн – 1В», якобы доставившей «Аполлон – ЭПАС» на орбиту. Что ж, вовремя уйти со сцены после прекрасно сыгранной роли – это тоже искусство. А вот «Союзы» (и ракета, и корабль), разумеется, совершенствуясь, применяются уже более 40 лет и пока что не имеет себе достойных соперников. На их счету более сотни пилотируемых полётов на орбиту.

Приведенные сведения, по мнению автора, указывают на то, что:

- с советской стороны в рамках готовился реальный космический полёт;

- с американской стороны готовилась имитация участия «Аполлона» в совместном полёте.

Для такой имитации вполне достаточно одного экземпляра корабля. Его нужно активно показывать на Земле, обсуждать его устройство с советскими специалистами. В общем, развивать вокруг стоящего «Аполлона – ЭПАС» кипучую деятельность. А испытывать то, что в космос не полетит, нет необходимости. Разумеется, это делалось по согласованию с очень узким кругом советских лиц из высшего эшелона власти и из самых высоких кругов советской науки. Это даёт основание полагать, что весь предыдущий сговор высшей политической и научной элиты СССР с американской элитой получил своё завершение в проекте ЭПАС. Какие возможные цели при этом преследовали обе стороны, мы обсудим в конце. Сейчас важно накопить фактический материал. Будет достаточно фактов - тогда можно и цели обсуждать.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 «“Союз“ и „Аполлон“». Сборник статей под редакцией технического руководителя проекта «ЭПАС» с советской стороны Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, члена-корреспондента АН СССР К. Д. Бушуева, ИПЛ («Политиздат»), М., 1976, 271с. ч. 4. В. А. Шаталов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации «На орбите сотрудничества», [1]

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Там же, ч.1, В. А. Тимченко, В. Н. Бобков, В. В. Васильев. КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ «СОЮЗ» И «АПОЛЛОН», разделы «Союз» для ЭПАС и «Аполлон» для ЭПАС

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 «Ракетно – космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва. 1946-1996. титульная страница [2] Здесь используется [3]

- ↑ Энц. «Космонавтика». Под научн. ред. акад. Б.Е. Чертока. М.: Аванта+, 2004, с.с.128, 341

- ↑ Там же, ч.5. А. И. Осташев, канд. техн. наук, Н. И. Зеленщиков, инженер. ««СОЮЗ-19» У ПОРОГА ОРБИТЫ», раздел «СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ЦИКЛОМ»]

- ↑ [4]

- ↑ [5]

- ↑ [6]

- ↑ [7]

- ↑ Как провалилась программа Space Shuttle

- ↑ [8]

- ↑ [9]

Ссылки

- А. И. Попов. «Лунная гонка: соревнование двух систем или «продажа» Луны американцам?»