Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы…(Цицерон)

Новости:

1. США оккупировали Венесуэлу.

2. Читайте в январском номере БФ на главной: Тайная жизнь генпрокурора и Схема Долиной

01 Мар 2012 - • С. Соловьёв, Д. Субботин: Извращение к истокам

Заглянул ребёнку в дневник, а там, четвёртым уроком стоит ОПК. Что это?, спрашиваю. Основы православной культуры - отвечает сын, ученик пятого класса. Ну нифигасе, думаю, вроде как добровольно должно быть. Иду в школу к класcному руководителю:

Заглянул ребёнку в дневник, а там, четвёртым уроком стоит ОПК. Что это?, спрашиваю. Основы православной культуры - отвечает сын, ученик пятого класса. Ну нифигасе, думаю, вроде как добровольно должно быть. Иду в школу к класcному руководителю:- ОПК - обязательная дисциплина и если Ваш сын не будет посещать, то мы его не аттестуем и в следующий класс не переведём!

Ну ладно бы преподавали основы религии, христианство, в конце концов. Почему только малую часть мировой христианской религии? Ислам, иудаизм и даже буддизм в полном объёме, а христианство частично? Сектантство какое-то! Иду к одному завучу:

- ОПК, как обязательный предмет, введён по просьбе родителей!

- Каких?

- Всех!

Не помню, что бы я или мои знакомые родители учеников просили ввести обязательное православие. Иду к другому завучу:

- Основы православной культуры - предмет обязательный и ваш сын будет его изучать!

Звоню в министерство образования области, объясняю причину звонка. Дама, вежливо советует:

- Напишите заявление на имя директора.

- Если заявление не "потеряют", то отвечать на него директор имеет право 30 дней. Урок, где ребёнка насильно начнут обучать православию, начнётся через час.

- Хорошо, я позвоню в школу и мы всё уладим.

Прихожу домой, сын в слезах жалуется:

- Меня училка затащила на урок, орала, сказала, что поставит мне двойки в четверти, заставила написать вот это. На бумажке кривыми буквами написано что-то о православной культуре.... Вот так, православно окультурили ребёнка! А я-то всегда учил его, что христианство - религия добра и милосердия, имея в виду и православный сектор этой религии.

Трусость, злоба и зависть отличает православных от христиан. РПЦ окончательно превратилась в воинствующую антихристианскую секту, которая дотянулась своими грязными лапами до школ, что бы сеять страх и ненависть в душах детей. Подло, втихаря, пропихнув в обязательную программу внушения своих догм. При этом, лицемерно и трусливо прикрывшись вывеской "культура". Не надо быть пророком, чтобы предвидеть дальнейшее развитие событий: когда возмущение родителей достигнет определённого уровня, всё свалят на педагогов преподающих ОПК. Последует вывод, что предмет этот должны преподавать православные священники. И придут в школы черти в рясах.

Первые попытки митрополита Кирилла заниматься бизнесом через подведомственные Смоленской епархии кооперативы имели место еще в конце 1980-х годов, но они не приносили сколько-нибудь существенных доходов. Серьезных оборотов бизнес ОВЦС МП, который не всегда представляется возможным отделить от частного бизнеса митрополита Кирилла, достиг к 1994 году. Пользуясь налоговыми льготами, предусмотренными для бизнес-структур, учрежденных религиозными организациями или отчисляющих часть своей прибыли на деятельность религиозных организаций, ОВЦС МП выступил учредителем коммерческого банка "Пересвет", благотворительного фонда "Ника", АО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС), АО "Свободное народное телевидение" (СНТ) и ряда других структур. Фонд "Ника" оказался ключевым звеном знаменитого "табачного скандала", который до сих пор припоминают митрополиту его наиболее непримиримые оппоненты, пытающиеся закрепить за председателем ОВЦС МП кличку "Табачный". "Ника" осуществляла основную часть оптовых продаж сигарет, ввозившихся в Россию ОВЦС МП под видом гуманитарной помощи и потому освобождавшихся от таможенных пошлин. Количество ввезенной структурами митрополита Кирилла табачной продукции исчислялось миллиардами сигарет, а чистая прибыль - сотнями миллионов долларов США. Захватив значительную часть рынка, структуры митрополита Кирилла нанесли серьезный ущерб бизнесу других импортеров табака, которые вынуждены были платить таможенные пошлины и потому не могли на равных конкурировать с церковными торговцами сигаретами. Вероятнее всего, что именно конкуренты обеспечили утечку в прессу информации о табачном бизнесе митрополита Кирилла, который стал темой журналистских расследований в десятках российских и зарубежных изданий, изрядно подорвав репутацию председателя ОВЦС МП. Однако, невзирая на скандал, обороты табачного бизнеса ОВЦС МП продолжали нарастать: лишь за 8 месяцев 1996 года ОВЦС МП ввез в Россию примерно 8 млрд. беспошлинных сигарет (эти данные были обнародованы Комиссией правительства РФ по вопросам международной гуманитарной и технической помощи), что составило 10 % отечественного рынка табачной продукции. Пикантность этому скандалу придавало то обстоятельство, что традиционно в церковной среде, особенно русской, табакокурение осуждается как грех, а от заболеваний, вызванных этой вредной привычкой, в России ежегодно погибают сотни тысяч человек. Вместе с тем, каждая десятая выкуренная россиянами в 1994-96 гг. сигарета была ввезена в страну по "гуманитарному" коридору ОВЦС МП. Непосредственно "растаможивание" и реализацию "гуманитарной помощи" курировали заместители председателя ОВЦС МП архиепископ Климент (Капалин) (ныне управляющий делами РПЦ МП, член Общественной палаты РФ) и протоиерей Владимир Верига - своего рода коммерческий директор в команде митрополита Кирилла.

Первые попытки митрополита Кирилла заниматься бизнесом через подведомственные Смоленской епархии кооперативы имели место еще в конце 1980-х годов, но они не приносили сколько-нибудь существенных доходов. Серьезных оборотов бизнес ОВЦС МП, который не всегда представляется возможным отделить от частного бизнеса митрополита Кирилла, достиг к 1994 году. Пользуясь налоговыми льготами, предусмотренными для бизнес-структур, учрежденных религиозными организациями или отчисляющих часть своей прибыли на деятельность религиозных организаций, ОВЦС МП выступил учредителем коммерческого банка "Пересвет", благотворительного фонда "Ника", АО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС), АО "Свободное народное телевидение" (СНТ) и ряда других структур. Фонд "Ника" оказался ключевым звеном знаменитого "табачного скандала", который до сих пор припоминают митрополиту его наиболее непримиримые оппоненты, пытающиеся закрепить за председателем ОВЦС МП кличку "Табачный". "Ника" осуществляла основную часть оптовых продаж сигарет, ввозившихся в Россию ОВЦС МП под видом гуманитарной помощи и потому освобождавшихся от таможенных пошлин. Количество ввезенной структурами митрополита Кирилла табачной продукции исчислялось миллиардами сигарет, а чистая прибыль - сотнями миллионов долларов США. Захватив значительную часть рынка, структуры митрополита Кирилла нанесли серьезный ущерб бизнесу других импортеров табака, которые вынуждены были платить таможенные пошлины и потому не могли на равных конкурировать с церковными торговцами сигаретами. Вероятнее всего, что именно конкуренты обеспечили утечку в прессу информации о табачном бизнесе митрополита Кирилла, который стал темой журналистских расследований в десятках российских и зарубежных изданий, изрядно подорвав репутацию председателя ОВЦС МП. Однако, невзирая на скандал, обороты табачного бизнеса ОВЦС МП продолжали нарастать: лишь за 8 месяцев 1996 года ОВЦС МП ввез в Россию примерно 8 млрд. беспошлинных сигарет (эти данные были обнародованы Комиссией правительства РФ по вопросам международной гуманитарной и технической помощи), что составило 10 % отечественного рынка табачной продукции. Пикантность этому скандалу придавало то обстоятельство, что традиционно в церковной среде, особенно русской, табакокурение осуждается как грех, а от заболеваний, вызванных этой вредной привычкой, в России ежегодно погибают сотни тысяч человек. Вместе с тем, каждая десятая выкуренная россиянами в 1994-96 гг. сигарета была ввезена в страну по "гуманитарному" коридору ОВЦС МП. Непосредственно "растаможивание" и реализацию "гуманитарной помощи" курировали заместители председателя ОВЦС МП архиепископ Климент (Капалин) (ныне управляющий делами РПЦ МП, член Общественной палаты РФ) и протоиерей Владимир Верига - своего рода коммерческий директор в команде митрополита Кирилла.

Александр Невзоров обвиняет Церковь в подлости, вымогательстве и во лжи… Предаст ли Церковь его анафеме? Заседание церковного суда — в специальном выпуске программы «НТВшники».

Отрывок из стенограммы:

Ведущий Антон Хреков: За последние 100 лет мы в России были истовыми верующими, неистовыми атеистами, теперь немножко крещеные. По опросам, верующими себя называют 64% россиян. А в церковь при этом регулярно ходят не более 10%. Вот для многих, собственно говоря, причина одна: церковь несовременна, церковь устарела и я там чужой. Нужна ли русской православной церкви такая же реформа, как и всей стране? Об этом мы сегодня хотим поговорить, это программа «НТВшники», здравствуйте. Сюжет, который мы прямо сейчас покажем, это сюжет нашего коллеги Алексея Кудашова, это скорее субъективное восприятие. Это можно назвать сочинением на тему: «Почему я не хожу в церковь». Итак, смотрим на экране.

***

Антон Хреков: Отец Всеволод Чаплин, протоиерей. Достаточно ли причин было названо для того, чтобы не ходить в церковь?

01 Янв 2012 - • Корпорация «церковь»

Эпизоды экономической деятельности Русской православной церкви то и дело появляются в печати. Но и без этих публикаций очевидно, что существовать вне денег и хозяйственных отношений такая гигантская структура не может. Как духовный полюс общества церковь привлекает огромное внимание; как коммерческая структура она абсолютно закрыта от общества. Чем выше в последние годы политическое значение церкви и ее главы (по государственному светскому протоколу патриарх - шестой человек), тем активнее церковь врастает в экономику. И речь идет не только о заработках на торговле свечами, крестинах и отпеваниях. Авторы впервые, кажется, проведенного масштабного исследования экономической деятельности РПЦ и ее теневой составляющей, к примеру, уверены: на территории СНГ церковь превратилась в гигантский офшор с неконтролируемыми денежными потоками. Парадоксально, но благосостояние РПЦ впрямую не зависит ни от количества прихожан, ни от количества приходов.

"Московские новости" благодарны Центру по изучению нелегальной экономической деятельности при РГГУ под руководством Льва Тимофеева за возможность публикации части проведенного исследования.

01 Янв 2012 - • Осторожно: богохульство! Открытая студия, 5 канал

НИКА СТРИЖАК: Добрый вечер, как всегда, по будням в это время программа «Открытая студия», как всегда мы приветствуем вас в прямом эфире, в нашей открытой студии в центре Петербурга. Сегодня мы продолжаем уже начатый давно разговор, я бы сказала, такой светско-религиозный спор, который происходит в обществе уже давно, не первый год. У нас, как вы знаете, если вы следите за разными событиями, когда речь шла о возвращении имущества или икон церкви, шли у нас споры, когда церковь выражала свое недовольство мини-юбками у нас в студии шли споры. Я считаю, что мы, конечно, всегда вызываем гнев и недовольство людей верующих, но давайте мы вспомним, наверное, что все-таки мы живем в светском государстве, и что у нас если есть проблемы, о них надо говорить. Понимаете? И сегодня мы предлагаем вам о них снова поговорить. Сегодня поводом для нашей встречи явился документ, который уже бурно обсуждается и в интернете, в первую очередь, что на Архиерейском соборе не так давно был принят документ, который называется таким образом: «Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви». Это серьезный документ, я сразу могу сказать, что все желающие могут ознакомиться с полной его версией на сайте Московской патриархии. Я думаю, что мы сегодня будем его цитировать и о нем говорить. Но давайте, во-первых, узнаем, каковы претензии РПЦ к гражданскому обществу, а во-вторых, каковы же претензии общества по отношению к РПЦ, потому что таковые тоже есть. Мы взаимно друг другом недовольны. Вот в каких пунктах мы не сходимся, и каковы наши взаимные претензии. Разговор сложный. У нас впереди 2 часа. Много собеседников, давайте я вам сразу их представлю. Сначала я хочу представить гостя в Третьей студии петербургского телевидения. В нашем разговоре принимает участие отец Кирилл Копейкин, отец Кирилл, приветствую Вас, добрый день. Спасибо, что приехали. Хочу представить наших уважаемых московских собеседников, которые приехали в открытую студию в Москве. Во-первых, представляю протоиерея отца Михаила Ардова. Отец Михаил, добрый вечер. Представляю еще одного собеседника в московской студии – это генеральный директор информационного агентства РПЦ, журналист Елена Николаевна Писарева. Добрый вечер, Елена Николаевна. И наконец, также в открытой студии в Москве Владимир Евгеньевич Хомяков, приветствую Вас, Владимир Евгеньевич. И я, наконец, представляю вам нашего собеседника в открытой студии в Петербурге, человека, вызывающего много восторгов со стороны зрителей и много критики, это известный режиссер, журналист Александр Глебович Невзоров, приветствуем Вас.

Александр НЕВЗОРОВ: Ух, какой торт из попов вы сегодня приготовили!

01 Янв 2012 - • Одеваемся скромнее? Открытая студия, 5 канал

Во многих семинариях до сих пор сексуальные извращенцы пользуются особым почетом. Подрясник, нижнюю священническую одежду, носимую под верхней – рясой, во многих епархиях, семинариях и монастырях называют не иначе как (прошу прощения у читателей за это слово) «пидорастник». Когда я в 1988 году сказал своему тогдашнему духовному отцу, священнику И., что я хочу поступать в Загорскую Духовную Семинарию, то он отговаривал меня, говоря, что «верующему человеку там делать нечего». Я не мог понять почему. Тот священник не сразу рассказал мне правду о подобных «духовных» заведениях, опасаясь, по-видимому, отпугнуть меня вообще от Церкви и от Бога. Когда он видел, что я искренно не отступаю, желая поступать в Семинарию, то стал меня подготавливать, вводя в курс дел, какие творятся там под красивой религиозной ширмой. «Когда будешь учиться, то не вздумай ни с кем сближаться из студентов или преподавателей, – наставлял меня духовник, – но старайся держаться в стороне. Никому не доверяйся, но только если хорошо знаешь человека – двух, то общайся лишь с ними». Некоторых ректоров и преподавателей Семинарий сами же семинаристы называли не иначе как «архиепископами Содомскими и митрополитами Гоморрскими». Ведь есть в России даже такие епархии, о чем пишут и в средствах массовой информации, где для того, чтобы принять священный сан, стать дьяконом, священником или получить хороший приход, нужно лечь в постель к епископу или «благочинному» священнику.

Во многих семинариях до сих пор сексуальные извращенцы пользуются особым почетом. Подрясник, нижнюю священническую одежду, носимую под верхней – рясой, во многих епархиях, семинариях и монастырях называют не иначе как (прошу прощения у читателей за это слово) «пидорастник». Когда я в 1988 году сказал своему тогдашнему духовному отцу, священнику И., что я хочу поступать в Загорскую Духовную Семинарию, то он отговаривал меня, говоря, что «верующему человеку там делать нечего». Я не мог понять почему. Тот священник не сразу рассказал мне правду о подобных «духовных» заведениях, опасаясь, по-видимому, отпугнуть меня вообще от Церкви и от Бога. Когда он видел, что я искренно не отступаю, желая поступать в Семинарию, то стал меня подготавливать, вводя в курс дел, какие творятся там под красивой религиозной ширмой. «Когда будешь учиться, то не вздумай ни с кем сближаться из студентов или преподавателей, – наставлял меня духовник, – но старайся держаться в стороне. Никому не доверяйся, но только если хорошо знаешь человека – двух, то общайся лишь с ними». Некоторых ректоров и преподавателей Семинарий сами же семинаристы называли не иначе как «архиепископами Содомскими и митрополитами Гоморрскими». Ведь есть в России даже такие епархии, о чем пишут и в средствах массовой информации, где для того, чтобы принять священный сан, стать дьяконом, священником или получить хороший приход, нужно лечь в постель к епископу или «благочинному» священнику.К своему ужасу, за то время, что был клириком Московской Патриархии с 1991 по 1996 годы, я обнаружил, что подобные пороки не являются исключением, а нормой. Каждый раз, сталкиваясь с подобным аморальным, антихристианским поведением священнослужителей разного уровня, я задавал себе вопрос: «ПОЧЕМУ?». Почему в Церкви такие проблемы среди ее духовных лидеров: безверие, а порой и полный атеизм, разврат и пьянство, приводящие даже неверующих, посторонних людей, ни к какой церкви никакого отношения не имеющих, в полный ужас, коррупция и сребролюбие парализующие всю иерархию сверху донизу и другие всевозможные проблемы?

Несколько раз я общался со священниками и епископами нетрадиционной сексуальной ориентации, т.е. гомосексуалистами и пидофилами, на тему покаяния и спасения. Митрофорный протоиерей о.N, занимающий должность благочинного в Московской епархии, также сильно удивил меня своими сексуальными извращениями. Его давние знакомые «батюшка со своей матушкой» рассказывали, что увлечением этого благочинного было совращение в гомосексуализм малолетних мальчиков. Другой протоиерей одной из Уральских епархий рассказывал мне, что у них все решается исключительно через постель епископа. Практически вся епархия, то есть все священники области побывали «под этим владыкой», и не мужеложниками там являются лишь те священники, что были рукоположены другими архиереями, а затем, выйдя за штат этих епархий, переводились к тому «архиепископу Содомскому и Гоморскому». Также один из игуменов другой епархии рассказал мне, чему их учил ректор в семинарии: «Мы грешим, так как если не согрешишь, то не покаешься, а если не покаешься, то не спасешься. Вот мы и грешим, чтобы впоследствии придти к спасению».

Известно, что в России еретиков было значительно меньше, чем на Западе. Факт отрадный для церковных философов, которые провозгласили теорию народа-богоносца. Однако, 1917 г. и последующие, заставляют усомниться в особом благочестии православных. В частности, когда патриарх Тихон 19 января 1918 года предал анафеме Советскую власть, событие было встречено почти полным равнодушием со стороны как правых, так и левых сил (если не считать реакцией декрет от 2 февраля об отделении церкви от государства и школы). Да и раньше, отлучения не мешали массовой поддержке Лжедмитрия, Разина, Пугачева. Антицерковными мотивами пестрит фольклор. Когда знаменитый собиратель сказок Афанасьев издал в 1860 году очередной сборник, обер-прокурор Синода гр. А. П. Толстой направил письмо министру Народного просвещения [1]: По поводу изданной (т. е., пропущенной цензором Наумовым – Е. О. Ш.) книги господина Афанасьева под заглавием: «Русские народные легенды» высокопросвещенный митрополит Филарет обратился ко мне с письмом, в котором изъяснил, что… к имени Христа Спасителя и святых в сей книге прибавлены сказки, оскорбляющие благочестивые чувства, нравственность и приличие, и что необходимо отыскать средство к охранению религии и нравственности от печатного кощунства и поругания.

Распоряжением Главного управления цензуры было предписано не дозволять к перепечатыванию новым изданием книгу «Народные русские легенды, собранные Афанасьевым», 5000 уже отпечатанных экземпляров были «преданы уничтожению» [8]. А ведь Афанасьев просто собрал сказки, услышанные в «благочестивом» народе.

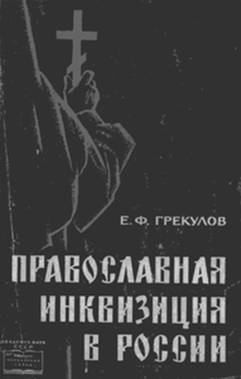

01 Авг 2011 - • Е. Ф. Грекулов: Православная инквизиция в России

Академия наук СССР. Научно-популярная серия.

Издательство «Наука». М.: 1964 г.

Содержание:· Введение.

· Глава I. Православная церковь в борьбе против антицерковного движения.

· Глава II. Ведовские процессы.

· Глава III. Инквизиционные методы борьбы с расколом.

· Глава IV. Монастырские тюрьмы и использование их для борьбы с антицерковным и революционным движением.

· Глава V. Насильственное насаждение православия среди народностей России.

· Глава VI. Отлучение и анафема.

· Глава VII. Разжигание национальной и религиозной нетерпимости как средство отвлечения масс от классовой борьбы.

· Глава VIII. Гонения на просвещение и науку.

Введение

01 Авг 2011 - • Е. Шацкий: РПЦ и сожжения

Из школьного курса истории все мы помним о средневековой инквизиции, о кострах на которых в Европе гибли еретики, иноверцы, ведьмы. Сама инквизиция никого не казнила, но передавала религиозных преступников светским властям со зловещей формулировкой: «Для наказания без пролития крови», т. е. для сожжения или повешения. Отношения церковной и светской властей соответствовали отношениям заказчика и исполнителя.

Но из школьных учебников создается впечатление, что инквизиция была только в католических странах. Между тем, древнее положение церковного права, гласящее, что светская власть должна помогать церкви наказывать религиозных преступников, едино для католичества и православия [1]. Впервые решение о смертной казни за хранение еретической литературы было принято I Вселенским Собором (325 г.), решение было подкреплено императором Константином. В Византии, уже после разделения церквей, в 1119 г. был сожжён глава богомильской ереси Василий [2]. Были ли в России сожжения религиозных преступников? Да, безусловно. Были ли они обусловлены влиянием христианства? Тоже, да.

Первое упоминание о сожжении мы находим в летописной записи за 1227 год. В Новгороде связывают и бросают в огонь четырех волхвов. Были ли палачи – христианами? Летопись не оставляет сомнений в ответе на этот вопрос – арестовавшие волхвов новгородцы первым делом доставили их на двор архиепископа [3]. Очевидно, что перед нами преданные сторонники православия.

Около того же времени в Смоленске духовенство требовало казнить монаха Авраамия, обвиняя его в ереси и чтении запретных книг – предложенные виды казни – «пригвоздить к стене и поджечь» и утопить. Житие Авраамия недвусмысленно называет тех, кто требовал его казни: «попы, игумены, и священники, если бы могли, съели бы его живьем», «бесчинно попы, а также игумены ревели на него, как волы; князья и бояре не нашли за ним никакой вины, проверивши все и убедившись, что нет никакой неправды, но все лгут на него» [4]. Обращает внимание и соответствие христианским запретам пролития крови способов казни: сожжение и утопление.

01 Мар 2011 - • Дворец патриарха в вырубленном заповеднике

Правда – то ли по досадной оплошности, то ли по холуйскому угождению административного аппарата – но эти самые 10 га. оказались аккурат на территории, сплошь покрытой краснокнижными пицундскими соснами, да ещё и прихватывали изрядный участок Старой джанхотской дороги, традиционно служащей отдыхающим в качестве оздоровительного терренкура. Наши духовные пастыри постоянно призывают нас жить по совести и строго соблюдать законы, а также проповедуют нестяжание и приоритет ценностей духовных над материальными. Вот почему бы им, кстати, и не последовать было в данном случае собственным рецептам и не поправить оплошавшую власть? Почему бы не сказать ей ещё тогда, в начале 2000-х: спасибо, мол, дорогой Вы наш Владимир Владимирович, за столь щедрое подношение, но принять его мы не сможем, ибо краснокнижный бор есть краснокнижный бор, а дорога общего пользования есть дорога общего пользования. Не мы её строили – не нам её и перекрывать… Но – нет. Не поправили. Наоборот! Возликовали-возрадовались и с размахом взялись за «освоение» высочайше пожалованных гектаров. Под патриарший дворец и его служебно-бытовые помещения, лукаво поименованные «духовно-культурным центром РПЦ», произвели беззаконную сплошную рубку сотен пицундских сосен и отгрохали ещё более монументальный забор, чем у соседа Семёнова.

-

SMF 2.0.19 | SMF © 2017, Simple Machines

Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums

TinyPortal © 2005-2018 - XHTML

- RSS

- Sitemap XML

- Мобильная версия

Страница сгенерирована за 0.17 секунд. Запросов: 25.

(1 Оценки)

(1 Оценки)