В статье "

Что не так с убийством Пушкина?" мы установили: штаб-лекарь гвардейской конной артиллерии коллежский асессор Стефанович утверждал, - никаких следов попадания пули, никакой контузии в месте её попадания, на торсе Дантеса он не обнаружил. Также установлено, - попавшая в Дантеса пуля полностью передала ему свою кинетическую энергию сбив с ног. Это значит, на Дантесе была кираса. (Желание поспекулировать на этой теме пушкинистов сторонников официальной версии его гибели, просто и понятно. Сколько бы лет человек не занимался каким-либо вопросом, будь он даже современник события, если он не его свидетель, это ничего не добавляет к его незнанию. Законы физики нельзя уговорить или коррумпировать, даже когда очень хочется. Даже, когда на кону "дворянская честь".) В начале статьи приведена ссылка на документальный фильм «

29 дуэлей Пушкина» с демонстрацией следственных экспериментов. Пуля не рикошетит даже при боковом попадании. Там же свою оценку делает эксперт в области баллистики. Это он утверждает, что свинцовые пули не рикошетят. Ну, и никто из свидетелей никогда ни про какую пуговицу не говорил на суде и следствии. Пуговицу придумали царские холуи для прикрытия своего стыда.

Теперь выясняется, что, увидев простоту, с которой удалось избавиться от главного вольнодумного поэта, Николай-Палкин решил не останавливаться на достигнутом. Тем более, его отношение к Лермонтову вытекает из его же фразы по поводу смерти Михал Юрича, - "Собаке — собачья смерть". Нормальная реакция Донов Корлеоне.

Представляем "на суд читателя" три статьи. Первая обосновывает техническую невозможность гибели Лермонтова в общепринятых, канонических условиях хода дуэли. Вторая разбирает сговор между следствием, судом, Мартыновым и секундантами по сокрытию обстоятельств гибели поэта. И третья показывает, что политический мотив гибели Лермонтова с самого начала считался мыслящей и творческой Россией единственно верным. Так думали столпы русской культуры.

Главной уликой является входное и выходное отверстия пули, из которых следует, что Лермонтов был застрелен находясь верхом, и потому ни о какой дуэли говорить не приходится. Хотите разобраться, - не поленитесь потратить вечер…

Дуэли не было. Как помогли компьютерные технологии

Многие десятилетия не умолкают споры о причинах и обстоятельствах гибели поэта М.Ю. Лермонтова. Учеными, почитателями таланта великого поэта, по этой теме написано множество работ, статей и проведено исследований. А тайна гибели поэта так и остается не разгаданной.

Правда, авторы исследований идут разными путями. Одни добросовестно переписывают «своими словами» уже ранее изданное. Другие, очевидно, «высасывают факты из пальца» и делают на этом основании такие выводы, что задаешься вопросом - какими источниками авторы пользовались? И не так много проводится серьезных, смелых исследований, где авторы действительно пытаются разобраться, что же произошло в Пятигорске в том трагическом июле 1841 года.

До сих пор гибель М.Ю. Лермонтова вызывает вопросы, на которые не может дать ответ официальная дуэльная версия. Если внимательно изучить судное (следственное) дело О дуэли майора Мартынова и поручика Лермонтова, выявляется много неточностей, ошибок совершенных следователями и судьями, не захотевшими объективно разобраться в обстоятельствах происшедшей трагедии. Например: почему были подменены пистолеты, из которых якобы поединщики стрелялись; не разобрались следователи и в путаных показаниях секундантов, которые поясняли, что ехали к месту поединка вместе с Лермонтовым из Пятигорска. На самом деле свою последнюю ночь жизни поэт провел в Железноводске (примерно час езды на лошади до Пятигорска). Какие меры к примирению предпринимали секунданты, и как на них реагировал Лермонтов? Наконец странный характер смертельного ранения поэта? Вопросы, вопросы, вопросы….

Несколько лет назад мы с Валерием Ивановичем Прищепом предложили версию, которая многие из этих вопросов снимает. Настоящая работа направлена на уточнение наших доводов.

Но давайте все по порядку. В 50-х годах прошлого столетия учеными криминалистами, судебными медиками и музейными работниками проводилась попытка разобраться в убийстве Лермонтова криминалистическими методами. Правда, целью их исследований было в очередной раз доказать официальную дуэльную версию. Хотя причины, побудившие экспертов это сделать, были совсем другие.

В 20 веке появилась версия убийства поэта не на дуэли, а с Перкальской скалы, осужденным за преступление казаком. Первым эту версию выдвинул музейный работник из Пятигорска С.Д. Коротков. В газете «Комсомольская правда» была опубликована его статья с изложением обстоятельств убийства поэта.

В 1954 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Константина Паустовского «Разливы рек», в которой была фраза: «

И последнее, что он заметил на земле, - одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял».

В 1957 году тему развил В. Швембергер. В «Трагедии у Перкальской скалы (По следам народной молвы)», опубликованной в журнале «Литературный Киргизтан», он писал, как один священник в 1896 году причащал умирающего казака и тот ему поведал, как в молодости, чтобы избежать суда, по приказу начальства, убил из засады армейского офицера во время дуэли. Через много лет он узнал, что убил Лермонтова.

Представительная комиссия опровергла версию убийства Лермонтова наемным убийцей в спину с отходящей от горы Машук Перкальской скалы.

Предлагаем нашим читателям воспоминания Арсения Березина

«Дуэль Лермонтова. Следственный эксперимент Андронникова 115 лет спустя»:

«В 1941 году столетие со дня смерти Лермонтова не отмечалось. Но к некруглой дате 115-летия лермонтоведение оживилось. По-прежнему тайна дуэли и смерти будоражила умы… В начале 1955 года появились публикации белорусских исследователей, в которых прямая ответственность за смерть поэта возлагалась на царя Николая I. Все это уже было, но в данной публикации царя обвиняли как непосредственного организатора заказного убийства. Исполнителем же якобы оказался какой-то анонимный казак, спрятанный в кустах и стрелявший в Лермонтова из ружья. Основанием этой версии послужило то обстоятельство, что обследованная после дуэли рана Лермонтова оказалась просто ужасной. Пуля пробила его снизу-вверх и буквально разорвала тело несчастного поэта.

Когда Ираклий Андронников прочел эту статью и ряд других с таким же контекстом, он пришел в бешенство. Для него, литературоведа, историка, аристократа, жившего николаевской эпохой, дышавшего ее воздухом, было совершенно очевидно, что русский император ; первый дворянин великой державы, был особенно щепетилен в вопросах дворянской чести. <…> И теперь одним неосторожным поступком превратиться из безупречного монарха в заурядного уголовника? Нет, это было невозможно.

Особенно бесило Андроникова то, что эти провинциальные литературоведы перенесли в высший свет прошлого века ухватки и приемы века нынешнего. И Андроников решил встать на защиту поруганной чести Императора. Он задумал воспроизвести сцену убийства Лермонтова с максимальной достоверностью или, проще говоря, провести следственный эксперимент 115 лет спустя.

Прежде всего оружие. Кто сказал, что стрелялись из дуэльных пистолетов? Откуда в полувоенном Пятигорске дуэльные пистолеты Лепажа? И особенно в то время, когда дуэли были категорически запрещены? Детальное ознакомление с протоколами дуэли показало, что оружием явились штатные седельные кавалерийские пистолеты. И тут Андроников обратился к хранителю отдела оружия ленинградского Эрмитажа ; Леониду Ильичу Тарасюку.

В распоряжении Тарасюка находился весь огромный арсенал Эрмитажа, размещающийся в полукруглой башне Зимнего дворца рядом с Зимней канавкой. Уже не один год он занимался разбором и атрибуцией громадной груды оружия, накопившейся за два с половиной столетия, начиная от времен Ивана Грозного и до последнего царя.

К просьбе Андроникова ; найти аутентичные пистолеты и использовать их в следственном эксперименте ; Тарасюк отнесся с энтузиазмом. Через некоторое время несколько пистолетов были найдены. По сравнению с этими "гаубицами" лепажевские дуэльные выглядели как детские игрушки. Тарасюк дал мне их подержать и сказал: "Они должны стрелять на дуэли".

…Тарасюк приступил к восстановлению механизмов. Я занялся порохом и пулями. Составные части пороха ХIХ века ; селитра, древесный уголь и сера ; были выписаны со склада Физико-технического института для исследований в области термоядерных реакций. Свинец для пуль просто валялся повсюду в изобилии и научного обоснования для его использования не требовал. <…> Работа эта проходила в эрмитажном арсенале по субботам и воскресеньям….

...Пора было переходить к полевым испытаниям. <…> В ближайшее воскресенье Тарасюк приехал ко мне в Солнечное, где я снимал на лето сарай, и мы отправились в дюны. По дороге Тарасюк прихватил на стройке обрезки трех досок. В дюнах мы нашли симпатичный окопчик. Кругом росли сосны, тишина, покой - идеальное место для полевых испытаний. Тарасюк развязал свой фронтовой сидор и достал пистолет, боеприпасы, пиво, бутерброды. Еще я заметил у него индивидуальный перевязочный пакет и бинты разной ширины. "Однако решил подстраховаться!" ; подумал я и слегка заволновался.

Мы укрепили веревками три доски, одну поверх другой, на ближайшей сосне, нацепили мишень - "Лермонтов" готов. Тарасюк снарядил пистолет и встал за другую сосну на расстоянии десяти шагов. Он поприцеливался в "Лермонтова" и сказал:

- Так будет хорошо. Ложись в окоп, спрячь голову и не высовывайся!

- Ты же не боишься коррозии! - заметил я.

- Зато ты боишься! Вот и лежи в окопе. Можешь скомандовать: готовы? Сходитесь! И сразу падай.

Я расположился в окопчике и прокричал команду. Он спокойно поднял пистолет, тяжелый ствол не дрожал в его руке, палец медленно потянул спусковой крючок. Раздался страшный грохот, из дула вырвался столб огня вместе с клубами черного дыма. Леонид стоял на том же месте с закопченной физиономией и морщился от боли, внятно ругаясь. При выстреле сильная отдача ударила в его раненую руку. "Как это они тогда стреляли из этих самопалов?" - подумал я. Мы подошли к "Лермонтову". Первая доска была просто размозжена в щепки, вторая и третья пробиты, а пуля застряла в сосне. Там мы ее и оставили и, захватив первую доску для Андроникова, отправились домой...

Полевые испытания были проведены, настала очередь следственного эксперимента. Андроников договорился с генералом патологоанатомом профессором П. о том, что эксперимент будет проведен в морге Военно-медицинской академии, как только там окажется бесхозный труп. Это сейчас бесхозных трупов сколько угодно, а тогда это был большой дефицит. И мы стали ждать...

Через несколько недель Андроникову позвонили в Москву из Академии и попросили срочно приехать. Он приехал. Экспертиза была назначена на поздний вечер.

В морге был установлен бруствер из мешков с песком, за ним находился стол экспертной комиссии. В нее входили генерал П., Тарасюк, Андроников и судебный эксперт по баллистике Л. "Поручик Лермонтов" был установлен в пол-оборота к "Мартынову". На нем были помечены входное и выходное отверстия пули согласно медицинскому протоколу о дуэли. Судмедэксперт провел директрису, и на расстоянии десяти шагов "от поручика" на стойке был укреплен пистолет, через дуло которого и проходила директриса. Положение пистолета оказалось удивительно низким, где-то на уровне бедра стрелявшего человека, а дуло оказалось задранным вверх. Затем комиссия села за стол, а Леонид в бронежилете и каске встал у стойки. Он потянул за бечевку, привязанную к курку. Раздался выстрел. "Поручик Лермонтов" был отброшен назад ; в боку его зияла кошмарная рана, из которой сочился формалин.

Всего этого я не видел, поскольку меня к проведению экспертизы не допустили, и я ждал поблизости, на Пироговской набережной. Тарасюк вышел часа в три ночи, неся в руках хорошо початую бутылку арманьяка, и, подойдя ко мне, торжественно возвестил: "Его Величество Император Николай Павлович в смерти поручика Лермонтова не повинен. Лермонтов скончался от пистолетного выстрела Мартынова, а не от пули подосланного убийцы. Помянем его, а заодно и государя". Мы помянули…»

На этом эксперимент закончился. А зря! Если бы не остановились на рюмочке арманьяка, то могли увидеть некоторые странности в этом деле. Но винить экспертов незачем. Возможно, они их и видели, но это не было целью их исследований. (на схеме № 4 мы смоделировали эксперимент И. Андроникова, в изложении Арсения Березина).

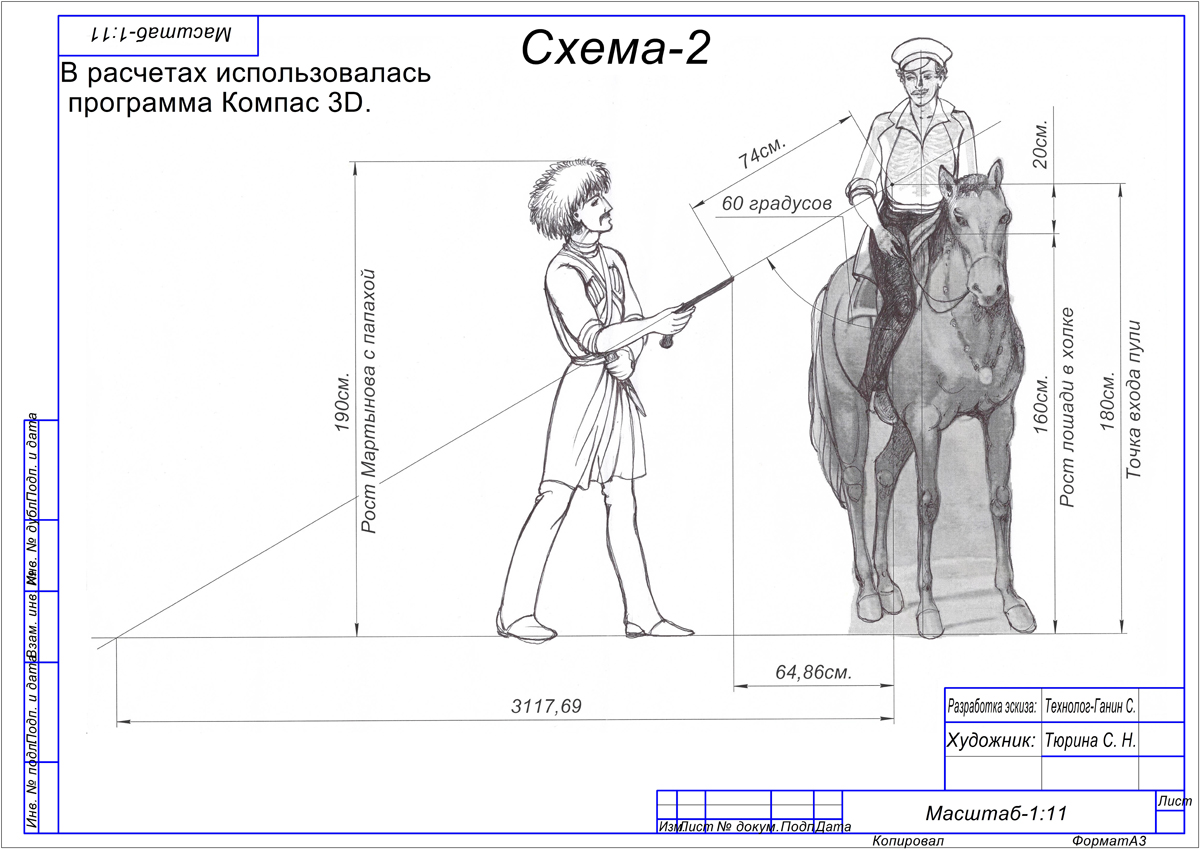

Мы же исследования продолжим с помощью современной компьютерной программы Компас 3D. Итак, начинаем. Помощь нам в этом окажут технолог Ганин С.А. и художник Тюрина С.Н.

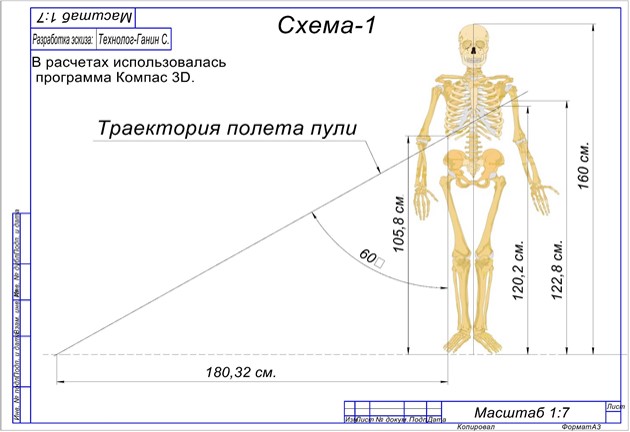

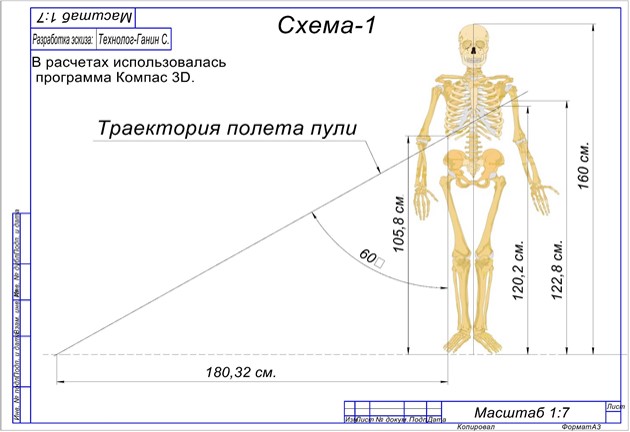

Нормой при зачислении в армию был тогда рост в 2 аршина 4 вершка (примерно 160 см). Возьмём эту цифру за основу. Рост Лермонтова несколько выше, но для нас главное в исследованиях пропорции согласно правилам «золотого сечения человека». (см. схему № 1). Схемы можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/iKsAuW5YIqbaKw (Выделить ссылку, потом - Перейти по ссылке. Возможно далее- Скачать папку одним архивом).

Далее, исходя из правил «золотого сечения человека», на скелете человека отметим высоту входного и выходного отверстий от пули. Тем более мы знаем, как они образовались. На основании письменного заключения врача Барклая де Толли, осуществлявшего осмотр тела Лермонтова:

«…При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча…».

Под последним ребром здесь следует считать десятое ребро, т.к. оно имеет срастание с хрящом. Два последних – одиннадцатое и двенадцатое, такого срастания не имеют и находятся ближе к спине. Даже с учетом погрешностей, которые закладываем в программу компьютера, получается: высота первой (входной) раны равна 105,8 см относительно стоп поэта, второго (выходного) отверстия 120,2 см и раны мягкой части плеча 122,8 см. Высота раны мягкой части плеча может быть определена с погрешностью в связи с тем, что Лермонтов мог приподнять руку или отвести её машинально в сторону. Эта погрешность не большая и она не столь важна в нашем исследовании. Важна сама третья рана, потому что она и позволяет точно и с уверенностью соединить траекторию полета пули в одну прямую линию. И ещё, что важно, третья рана мягкой части плеча поэта показывает нам, что пуля в теле поэта «не гуляла», как считают некоторые исследователи, не уходила в сторону от ребер и внутренних органов, а «прошила» поэта насквозь. На языке криминалистов это означает, что деривации пули в теле поэта не было.

Что же нам ещё дают компьютерные исследования? Траектория полёта пули относительно вертикальной оси тела поэта составляет 60 градусов. И если траекторию пули продлить вниз до земли, то упрется она в землю на расстоянии 1,803 м (180,32 см) от раны поэта. Это максимальное расстояние, которое возможно. Тогда Мартынову, чтобы выстрелить пришлось бы лечь на землю или стрелять в упор. Понятно, что такого просто не могло быть на дуэли.

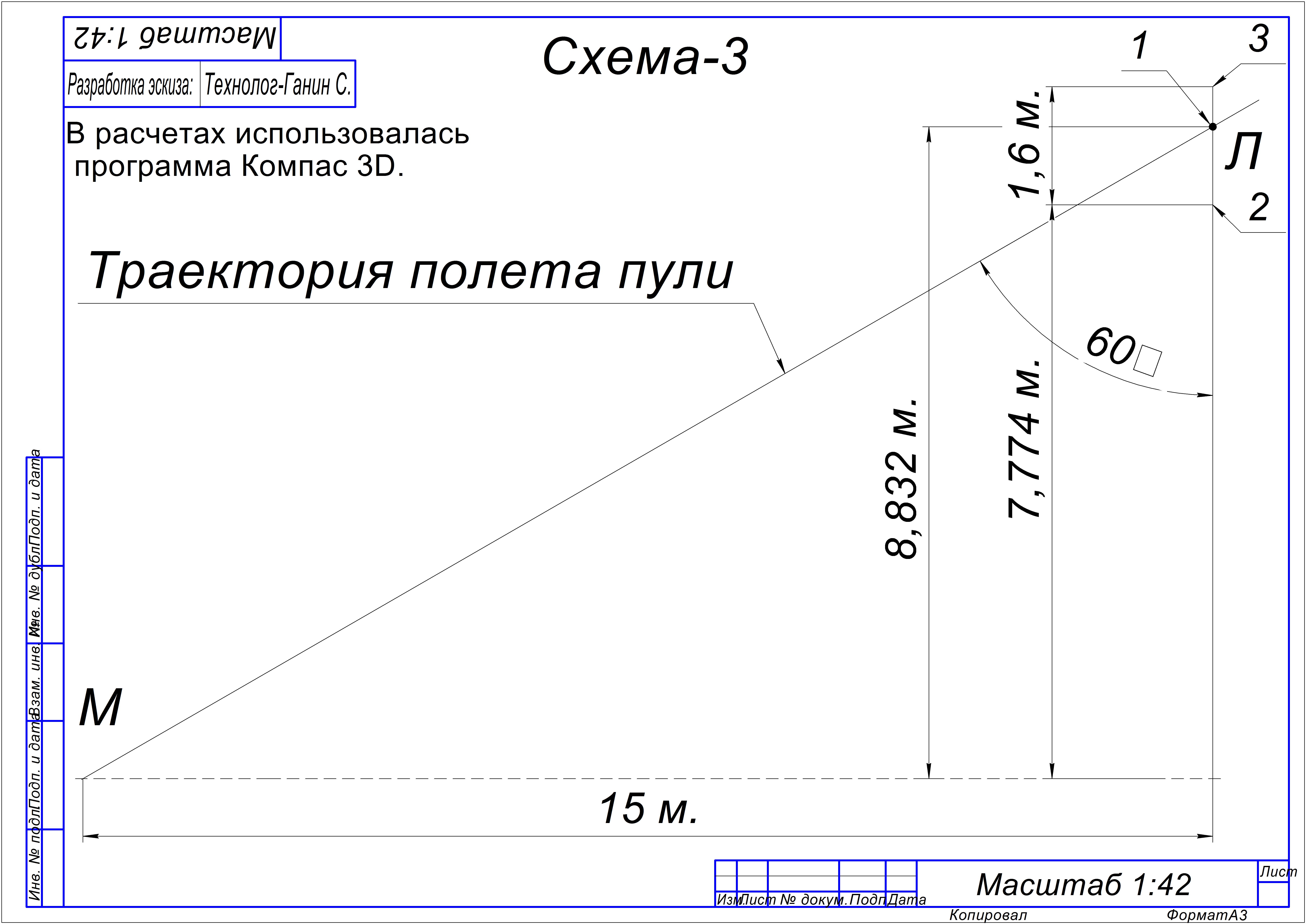

Нет точного описания, как проходила дуэль. Даже в следственном (судном) деле много не точностей. Не знаем мы расстояния, при котором поединщики стрелялись. В следственном деле имеется только максимальное расстояние между ними в 35 шагов до их схождения.

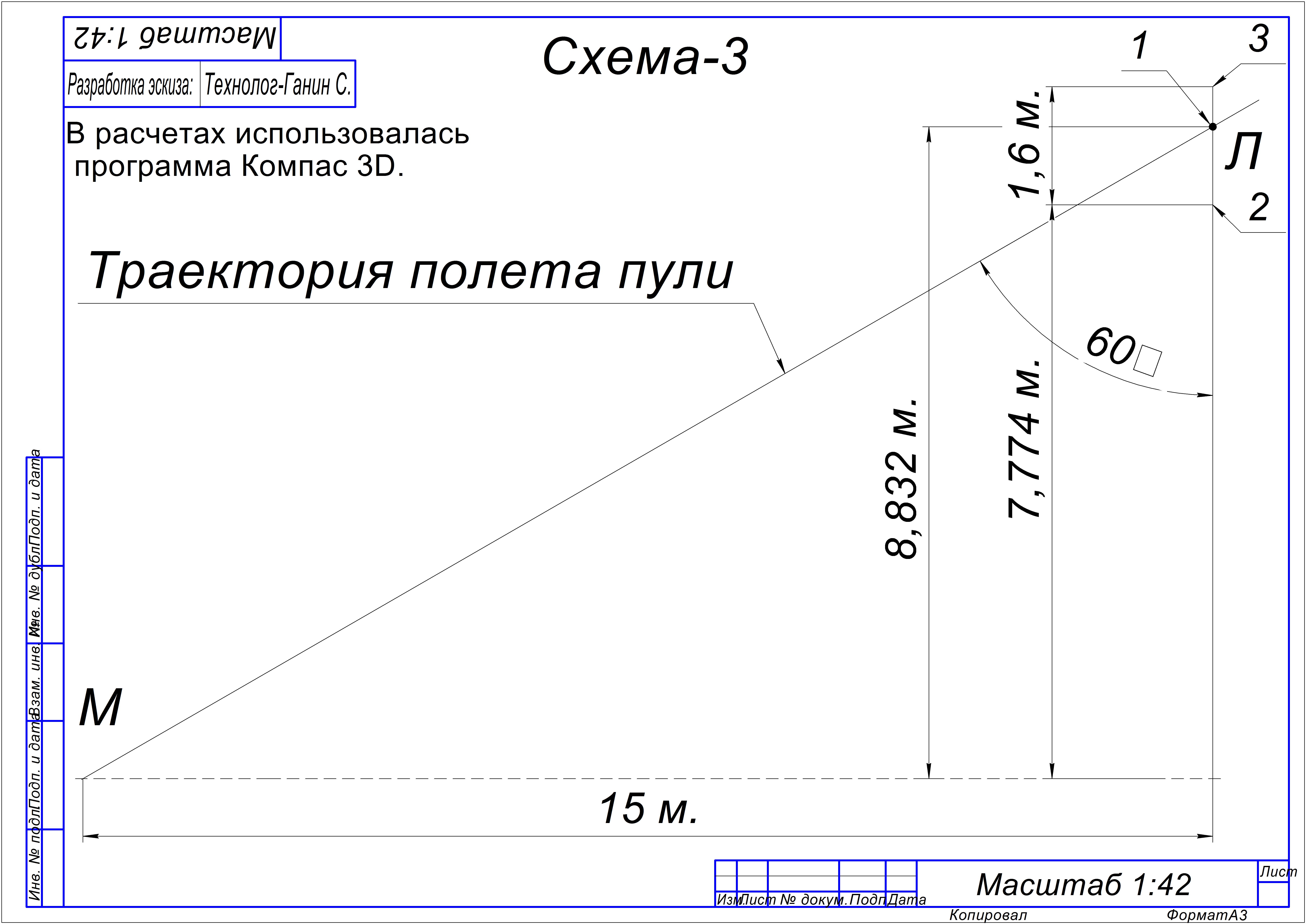

Принято считать, что Лермонтов стоял на некотором возвышении, и стрелялись они с расстояния примерно в 20 шагов. Давайте остановимся на этом расстоянии (отсутствие точного описания дуэли, льёт воду на нашу мельницу, в пользу нашей версии т.к. невозможно описать точно то, чего не было). Если мы с помощью компьютерной технологии переместим Лермонтова под углом в 60 градусов вверх, чтобы расстояние между стрелками составило 15 метров (приблизительно 20 шагов), то получим, что Лермонтов должен был стоять по отношению к Мартынову на высоте 7,774 м (см. схему № 3). Высота раны поэта от точки земли будет равна 8,832 м. На схеме это точка 1. Точки 2 и 3 обозначают рост поэта. В данном случае уровень земли считается от ступней ног Мартынова. При других расстояниях между ними результат был примерно такой же.

Не получается дуэль, никак не получается. С такой высоты Лермонтов и упасть мог, и пуля могла случайно выкатиться. А как бы они сходились во время дуэли? Одному тогда пришлось бы стать скалолазом, а другому – бегуном с препятствиями? Да и не согласился бы поэт стреляться на таких не равных условиях. Думаю, что и секунданты не позволили противникам стреляться на таких условиях.

Теперь мы считаем, что отпадет у некоторых авторов желание ставить Лермонтова в замысловатые позы с отклонением назад, в сторону и т.д. На таком уклоне и высоте просто невозможно нормально устоять, и тем более участвовать в дуэли, в качестве стрелка. Хватит ставить Лермонтова то в позу опытного дуэлянта, закрывающим рукой и оружием голову и тело, то наоборот, стоящим с высоко поднятым пистолетом, подставляющим себя под пулю Мартынова. Не было этого.

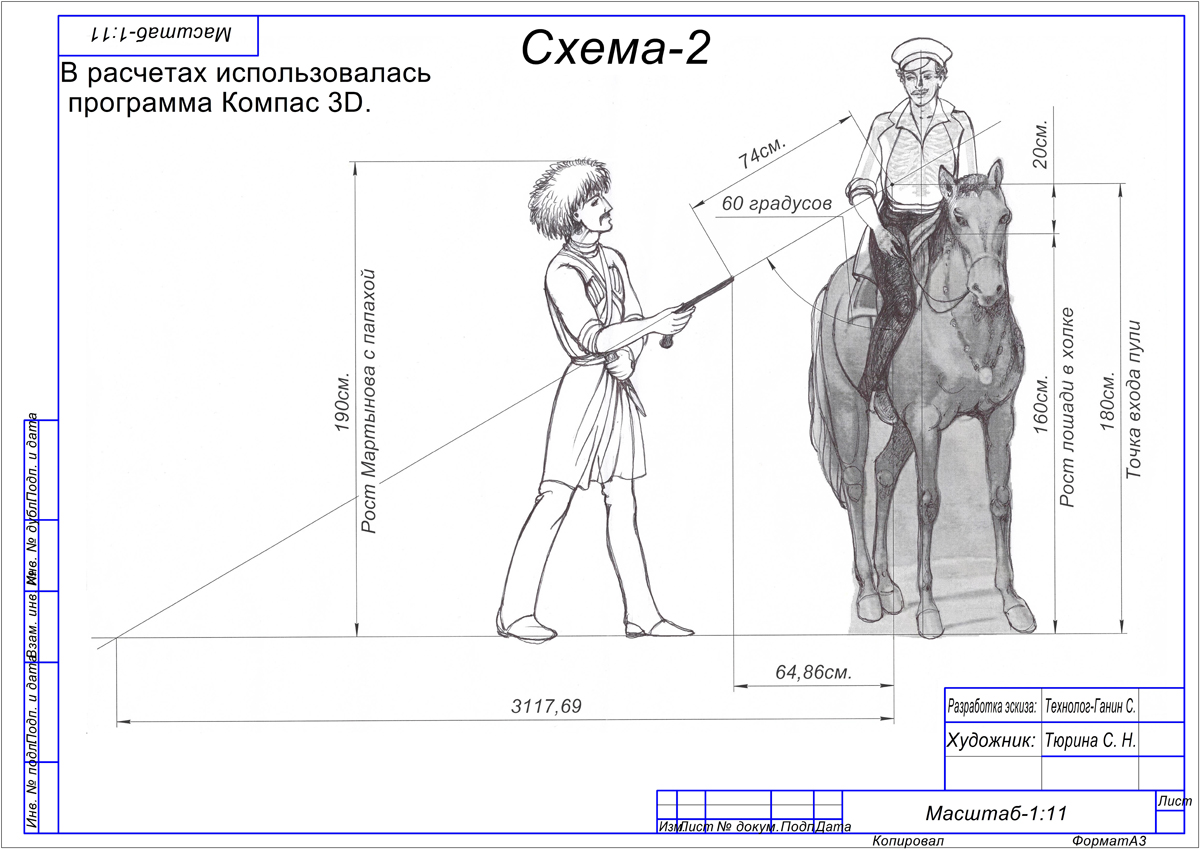

Теперь рассмотрим нашу версию. Она отображена на схеме №2, где Лермонтов встречается с Мартыновым сидя на лошади. За основу зададим компьютеру следующие данные: рост скаковой лошади в холке составляет 160 см (так измеряются все лошади). Спина лошади находится немного ниже холки, но если положить на неё седло и всё, что к нему положено, расстояние выравнивается до холки. Получается, что наездник сидит на лошади на высоте холки. Ещё раз уточняем, - это расстояние от переднего копыта до холки. Путем экспериментальных замеров у людей среднего телосложения мы устанавливаем, что расстояние между седлом (ягодицей наездника) и 10 ребром составляет 20-22 см. Округлим до 20 см. Получается, что входное отверстие от пули находится на расстоянии 180 см. от уровня земли. Компьютерная программа выдаёт нам тот же угол вхождения пули в тело - 60 градусов. Далее всё несколько приблизительно. В траекторию полета пули мы вставили пистолет и дорисовали Мартынова, взяв за основу примерный его рост с папахой в 190 см. Хотя это уже не столь важно. На схеме №2 видно, что у нас получилось. Ситуация вполне логичная. И не надо Лермонтова ставить в замысловатые позы.

Мартынов, дождавшись поэта, подошел к нему, и у них завязался разговор, возможно, перешедший в ссору. Мартынов без свидетелей выстрелил в безоружного Лермонтова, не дав сойти с лошади. Возможно, лишь протягивая заряженный пистолет, предлагая стреляться. Может, хотел убить не так, как получилось.

Для опровержения этой же абсурдной версии, убийства из-за скалы, уже в 60-х годах, была создана Институтом русской литературы ещё одна экспертная комиссия, для проверки «идеи» Короткова и Швембергера. В нее вошли специалисты из Ленинграда: судебные медики, хирурги, научные сотрудники Эрмитажа. Об этой экспертизе писал в своей книге «Немые свидетели» известный криминалист М. Любарский, начальник отдела криминалистических экспертиз Ленинградской исследовательской лаборатории. В этой же книге он привел часть экспертного заключения…

Приведем одну выдержку из заключения: «Мы осмотрели в Пятигорске место дуэли Лермонтова с Мартыновым и считаем, что акт от 16 июля 1841 года об осмотре следственной комиссией места поединка указывает на площадку с небольшим уклоном (в пределах 5 – 8 градусов), от юга к северу, ограниченную на юге Машуком, а на северо-западе Перкальской скалой. Через площадку проходит дорога от Машука в бывшую Николаевскую колонию (ныне Иноземцево). Дуэль проходила на этой дороге: Лермонтов стоял несколько выше Мартынова, спиной к Машуку, лицом к северу. Расстояние между противниками в момент выстрела Мартынова определяется от 10 до 25 шагов (от 8 до 20 метров)….

Что нам здесь важно. Эксперты нашли площадку с уклонением в 5 – 8 градусов. Никаких «гор» там не было. Это ещё одно подтверждение нашей версии.

В заключение отметим. Чтобы ни писали об убийстве Лермонтова противники дуэли, их доводы отвергаются, а действия убийцы и других участников трагедии объясняются житейскими проблемами (обычной ссорой). Если что-то объяснить не удается, ссылаются на давность времени, на загадочные или не выясненные обстоятельства гибели поэта. Ох, уж эти загадочные обстоятельства!?

Если же отбросить версию убийства поэта на дуэли, то всё становится на свои места, и в действиях участников «дуэли» ничего загадочного нет. Они поступали так, как обычно поступают все преступники, пытающиеся уйти от ответственности, скрыть, или смягчить свое участие в преступлении.

Что произошло потом у подножия Машука, кто и когда туда приехал, ход самой «дуэли» – всё это мы знаем из путаных показаний людей, заведомо симпатизировавших Мартынову. Но события могли происходить и иначе. Например: Лермонтов ехал из Железноводска, где провел свою последнюю в жизни ночь, в Пятигорск. Мартынов знал об этом и поджидал поэта на дороге в районе г. Машук. Уже на месте встречи Мартынов (после резкого разговора!?) с близкого расстояния выстрелил в сидящего на лошади поэта (потому такой угол проникновения пули в тело). После чего бросился к Глебову: выручай, была дуэль с Лермонтовым без секундантов, я его убил!

Далее придумывается «сценарий» (но спешно, с массой нестыковок). Тогда понятно, почему лежало под дождём три часа тело Лермонтова (пока за ним не приехали). Почему возникла необходимость в появлении пистолетов Кухенройтера (раз была дуэль – нужны более мощные, пробивные). Остаётся гадать, отчего молчал Столыпин. Но, может, оттого и молчал, что чувствовал вину: не предотвратил смерть друга! А раскручивать историю до конца, задевать влиятельных в Пятигорске лиц, уличать людей с репутацией достойных офицеров – нужно ли это было коменданту Ильяшенкову?

Пора набраться смелости и честно признать - убийство поэта совершенно не на дуэли! И убийца!.. Мартынов, не только не понёс заслуженного наказания, но и не был признан виновным в умышленном или совершенном по неосторожности убийстве поэта!

Как написал поэт Александр Володин:

Правда почему-то потом торжествует.

Почему-то торжествует.

Почему-то потом.

Почему-то торжествует правда.

Правда, потом.

Ho обязательно торжествует.

Людям она почему-то нужна.

Хотя бы потом.

Почему-то потом.

Но почему-то обязательно.

Убийство Лермонтова можно было раскрыть

ПРЕДИСЛОВИЕ

На исходе дня 15 июля 1841 года в городе Пятигорске разразилась страшная гроза с проливным дождем. Такого разгула стихии не помнили даже старожилы. На исходе этого же дня, в городе Пятигорске, убивали великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Убийство поэта потрясло тогда всю Россию. Такого подлого убийства поэта Россия еще не знала.

На следующий день комендантом города была назначена следственная комиссия, которой поручили провести расследование обстоятельств гибели поэта.

Единственной рассматриваемой тогда версией, была версия убийства Лермонтова на дуэли отставным майором Мартыновым. Других вариантов убийства поэта ни комиссия, ни затем суд не рассматривали.

Согласно сохранившимся материалам судных дел видно, что власти и следственная комиссия провели после убийства следующие мероприятия.

Был арестован и направлен в городскую тюрьму Мартынов; отправлены на гауптвахту, а потом под домашний арест, заявившие о своём участии в дуэли, секунданты корнет Глебов и князь Васильчиков. Проведён осмотр места происшествия, где была обнаружена кровь. Осуществлен осмотр квартиры, в которой проживали Лермонтов и его родственник Столыпин. При этом была составлена опись имущества поэта. Комиссия изъяла и описала пистолеты, из которых якобы дуэлянты стрелялись.

Врач, осмотрев тело убитого, составил акт освидетельствования, косвенно подтверждающий версию убийства поэта на дуэли.

Через три дня!.., после убийства, допросили Мартынова, Глебова и Васильчикова. Позже, были допрошены слуги и госпожа Верзилина, в доме которой, по словам обвиняемых, произошла ссора между дуэлянтами.

Для изучения личности обвиняемых, комиссия, из воинских частей, где подследственные служили, затребовала документы о порядке прохождении ими воинской службы, наградах и т.д.

Проведя вышеперечисленные действия, следственная комиссия через коменданта города Пятигорска Ильяшенкова, направила материалы расследования в гражданский суд.

Что же установило следствие? Накануне дуэли, 13 июля, на одном из вечеров в доме госпожи Верзилиной, Лермонтов допустил очередную остроту в адрес Мартынова. Поэт в шутку назвал его «горцем с большим кинжалом», (Мартынов, будучи в отставке, носил черкесскую военную форму и для усиления эффекта, перед дамами, на пояс вешал большой кинжал, что вызывало улыбки у окружающих – А.К.). Услышав остроту, Мартынов резко ответил Лермонтову, а по окончании вечера вызвал его на дуэль, (из документов судных дел видно, что никто из гостей, выходивших вместе с ними, ссоры и вызова на дуэль не слышал – А.К.) Через два дня в Пятигорске, у подножья горы Машук, состоялась дуэль. Лермонтов стрелять отказался, подняв пистолет вверх. Мартынов, подойдя к барьеру, выстрелил, убив поэта наповал.

Начавшееся в гражданском суде рассмотрение дела вскоре было приостановлено.

Всероссийский монарх повелел направить дело в военный суд. Очень трогательное участие в судьбе обвиняемых, со стороны строгого к нарушителям закона, Николая 1 (военный суд, для офицеров - дворян, был более снисходителен - А.К.) Решение царя, тотчас, было исполнено.

Рассмотрение дела в военном суде длилось три дня. Формально допросив подсудимых и исследовав, имеющиеся в деле другие материалы, суд вынес «объективный» приговор, который царь смягчил: секундантов Глебова и Васильчикова освободить от наказания, убийцу поэта – Мартынова, содержать под арестом в крепости три месяца, затем подвергнуть церковному покаянию. По действовавшему тогда законодательству, максимальное наказание за дуэль была – смертная казнь.

Вот краткая канва официальных следственно - судебных действий, проведенных после убийства Лермонтова.

ЧАСТЬ 1

Трагедия Лермонтова с властями, начавшаяся в 1837 году с написания и распространения стихотворения «Смерть Поэта», посвященного гибели А.С. Пушкина, окончательно обострилась весной 1841 года. Власти поняли: Лермонтов опасен и неисправим. К его словам прислушиваются, стихи читаются и переписываются. Это уже вольнодумство. Поэтому, когда царь увидел, находящегося в отпуске поэта, весело танцующим на балу, который посещала и царская фамилия, он в гневе велел Дежурному адъютанту Штаба Клейнмихелю: в 48 часов, выслать поручика Лермонтова из Петербурга на Кавказ. Поэта направляли в Тенгинский пехотный полк, который вел тяжелейшие бои на Черноморье. Полк в дальнейшем будет практически истреблен от пуль, ран и болезней. Поэт уезжал в армию удрученный, говорил, что с Кавказа больше не вернется. При этом много рассказывал друзьям о своих литературных планах. Теплилась у него надежда выпросить отставку и заняться литературой. В конце своего маршрута в армию, уже на Кавказе, решает путь изменить. Вместо действующей армии, со своим попутчиком и родственником Столыпиным, едет в Пятигорск. Навстречу своей смерти.

Изучая опубликованные материалы судного дела о дуэли Лермонтова с Мартыновым, нашёл много нарушений закона и явных нестыковок, которые допустили следователи, а впоследствии и судьи.

Обвиняемым: Мартынову, Глебову и Васильчикову были предоставлены вопросные листы, на которые они должны были, обдумав, письменно ответить. Суть вопросов заключалась в следующем. Следователей интересовала причина ссоры, как дуэлянты ехали к месту поединка, как проходила сама дуэль, «употребляли ли они средства к примирению» и, как увозили тело Лермонтова?

Письменно отвечая на вопросы, обвиняемые давали следователям противоречивые показания, ложно поясняя, как они ехали к месту дуэли, и как проходил сам поединок. При этом у них была возможность письменно общаться между собой. Читатель задастся вопросом: «А как же дворянская честь!» Отвечу: « Ни о какой чести там и речи не было». Вскоре вы сами в этом убедитесь.

Вот как обвиняемые поясняли о том, как они добирались до места дуэли. В деле этот вопрос значится под номером четыре:

- Мартынов ответил, что Лермонтов и Васильчиков ехали верхом. Глебов на дрожках, сам же выехал раньше.

- Глебов: Мартынов, Васильчиков и Лермонтов - на верховых. Лермонтов на моей лошади, (у поэта были свои две лошади - А.К.), я на беговых дрожках.

- Васильчиков: Лермонтов и я верхом. Проводников не было, (больше ничего не сказал, а следствие не поинтересовалось - А.К.)

Комментарий автора: Задаю вопрос: чего не хватало следователям, чтобы потребовать более четких ответов на вопросы? Тоже мешал царь? Вопросы задавались 17 июля. В день похорон поэта. В Петербурге об убийстве поэта еще не знали.

Уже тогда точно было известно, что Лермонтов уехал в Железноводск. И на место трагедии ехал оттуда. В деле имеются показания слуги Ивана Соколова: « ... в тот день, когда отставным майором Мартыновым был вызван барин мой… на дуэль… я при нем не был, а был на Железных водах….». Но ведь туда после приехал и Лермонтов! Свой последний день и ночь жизни Лермонтов провел в Железноводске. Тогда почему крепостной Соколов не говорит об этом? А может показания неграмотного крепостного следователям были не нужны?

В деле имеется множество противоречий, а судьи безмолвны! Например, на вопрос, стрелял ли Лермонтов из своего пистолета - Мартынов ничего не ответил; Глебов показал, что не стрелял; Васильчиков ответил: позже сам выстрелил из его пистолета в воздух, чтобы разрядить пистолет. А ведь для следствия правдивость их показаний очень важна!

Комментарий автора: Сознавая накаляющуюся вокруг него обстановку, так называемого «водяного общества», Лермонтов, перед гибелью, переезжает в Железноводск, (это час езды от Пятигорска на лошади). Покупает билеты, для принятия минеральных ванн, на несколько дней вперед. Намереваясь окончательно уехать из Пятигорска, и обосноваться в Железноводске, куда уже была перевезена часть его вещей.

Сохранилось несколько четверостиший, написанных поэтом в это время:

Им жизнь нужна моя, - ну, что же, пусть возьмут,

Мне не жалеть о ней!

В наследие они приобретут –

Клуб ядовитых змей.

И еще одно, характеризующее душевное состояние поэта тем трагическим летом 41 года:

Мои друзья вчерашние – враги,

Враги – мои друзья,

Но, да простит мне грех Господь благий,

Их презираю я…

Теперь приведу выдержку из переписки находящегося в тюрьме Мартынова с содержащимся под домашним арестом Глебовым.

Записка Глебова в тюрьму Мартынову: «…прочие ответы твои согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал со мной; ты так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади - так мы и пишем... Не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова… тем более что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолетов; второй, когда у тебя пистолеты рвало в руках и это третий…. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали… ты напиши, что ждал выстрела Лермонтова». Это пишет человек, который и сейчас в лермонтоведении считается другом Лермонтова!

Выдержка из «Устава о строевой кавалеристской службы» XIX века: «Для большего к стрельбе навыка учить… сперва на месте, потом … на скаку из пистолетов в мишень стрелять…». Так умел отставной майор Мартынов, окончивший юнкерскую школу, из пистолетов стрелять!?

Комментарий автора: Зачем они инструктировали Мартынова, как надо говорить, кто, как и на чем ехал? Так уж это важно? Важно! Потому что этой поездки не было. Лермонтов ехал из Железноводска и в трактире мадам Рошке, , что находился в пос. Шотландка, (на пути в Пятигорск) остановился пообедать. Его там видели примерно за час до смерти. Так мог офицер, прошедший войну, готовившейся к дуэли, спокойно набивать свой желудок едой. Раны в живот тогда, были самые опасные. Зачем надо было выдумывать не существовавшую поездку из Пятигорска? Бытует мнение, что таким путем они скрывали участие в дуэли Столыпина и Трубецкого. Неубедительно!

Следователи о переписке знают и мер не предпринимают. Понимая, что подследственные дают ложные показания, оставляют без положенной, в таких случаях, проверки. Явное нарушение закона.

Во время следствия выяснилось еще одно грубое, преступное нарушение закона. Пистолеты, которые следователи изъяли во время обыска, и из которых, как они считали, убили Лермонтова, подменили!!!

ЧАСТЬ 2

Прежде чем начать рассказ о подмененных пистолетах, необходимо вспомнить предысторию этих событий.

Лермонтова убили примерно в 18 часов 30 минут (по нашему времяисчислению). Участники, они же подследственные, в один голос утверждали, что поэт умер сразу. Поэтому они по очереди под проливным дождем ездили в город в поисках или врача, или извозчика, но все безрезультатно. Никто в такую погоду ехать не хотел. И только к 21 часу нашлась подвода и, лежавшего все это время под проливным дождем Лермонтова, слуги повезли домой.

Комментарий автора: Допустим, произошла дуэль, на которой Лермонтов был убит или ранен. Тогда зачем боевым офицерам, прошедшим войну, оставлять умирать под дождем своего друга и бегать по дворам, искать мифических врачей или подводу? Были эти господа состоятельные люди. Сами имели лошадей (один из них даже на дрожках приехал), имели дворовых людей, которые куда быстрее доставили тело поэта, для оказания медицинской помощи. Да у горцев и в армии есть простой и давний способ доставки раненных и убитых – через седло. Пользы от этого было бы наверно больше, чем, бросить человека, истекающего кровью. Ехать пришлось всего - то четыре версты. Видно живой Лермонтов был не нужен? Чем они в Пятигорске в это время занимались? Теперь не установишь. Но вот сосед, родственник и «близкий друг» поэта Столыпин, судя по документам, объявился только на следующий день, после убийства. Даже опись имущества в их доме составляли без него.

Первым о происшествии, в этот же вечер, пошел докладывать коменданту корнет Глебов, Мартынов трусливо сидел дома. Глебов заявил, что между Лермонтовым и Мартыновым состоялась дуэль, при которой он был секундантом. Лермонтов на дуэли смертельно ранен, (уже потом они на следствии, в один голос будут говорить, что убит был на повал – А.К )

Сразу же комендант набросал черновик депеши Командующему Кавказской армией, в котором уведомлял о происшествии. Депеша сохранилась как в черновике, так и подлиннике. Настораживает в этом документе расплывчатая формулировка причины смерти Лермонтова: «…ранил… из пистолета в бок…, от каковой раны Лермонтов помер на месте…». Если в человека стреляют, и он сразу же умирает, то считается, что его убили. А может он действительно был ранен, но «помер» не сразу? Получается, бросили убийцы или убийца поэта живым! А разве бывает такое на дуэлях? Уже в октябре, направляя дело в военный суд писали: « …на которой сей последний убит на месте…», (к тому времени «разобрались» - А.К.)

Глебова арестовали. Послали конвой за Мартыновым….

Интересно посмотреть, что же делал Мартынов перед своим арестом? Вот текст его показаний. "Мне не известно в какое время взято тело убитого Поручика Лермонтова. Простившись с ним я тотчас же возвратился домой; послал человека за своей черкеской, которая осталась на месте происшествия, чтобы явиться в ней к Коменданту. Об остальном же до сих пор ни чего не знаю". Ранее Мартынов писал, что послал человека Илью; имя которого, из окончательного текста показаний убрал.

Задержка явки с повинной к властям ожиданием брошенной на месте убийства черкески - явная отговорка. У Мартынова было несколько известных в Пятигорске черкесок, в которых он мог явиться, как уважающий себя дворянин к начальнику. Он же ожидает, когда "человек" доставит ему грязную и мокрую черкеску, "... чтобы явиться в ней к Коменданту". Представляете картинку?... Ему бы ещё себя кровью Лермонтова измазаться, чтобы в таком виде появиться в комендатуре!

И ещё один маленький нюанс - Мартынов даёт показания о черкеске "...которая осталась на месте происшествия...". Получается не дуэль была, а происшествие?

Комментарий автора: « Закулисный режиссер» убийства поэта понял, что дуэль при одном секунданте не может состояться, это не по правилам Дуэльного кодекса, получается – чистое убийство. Тем более Мартынов и Глебов проживали в одной комнате. Выходит: один убил другого, а товарищ убийцы при этом еще - единственный секундант и свидетель убийства. Нужно срочно найти второго секунданта. И он нашелся. Коменданту пришлось сочинять новую депешу.

Рано утром к коменданту явился князь Васильчиков с заявлением, что он был вторым секундантом на дуэли, со стороны Лермонтова. Васильчикова, как и Глебова, арестовали, а потом перевели под домашний арест. Кто такой Александр Васильчиков? Обычный молодой человек, прикомандированный к гражданской экспедиции, занимавшейся проверкой гражданских учреждений Кавказа. В Пятигорске проходил курс лечения от геморроя. Лермонтов сочинил на него эпиграмму:

Велик князь Ксандр и тонок, гибок он,

Как колос молодой,

Луной сребристой ярко освещен,

Но без зерна – пустой.

Но у «князя Ксандра» был один маленький плюсик. Он был сыном Канцлера Российской империи - Иллариона Васильчикова, второго человека в государстве Российском. Отличившись, после подавления восстания Декабристов, князь-отец стал доверенным лицом императора Николая 1. Забегая вперед, скажу, царь простит сынка Канцлера, с формулировкой - учитывая предыдущие заслуги отца.

Уж очень не подходил Васильчиков на роль секунданта Лермонтова. Обычно в секунданты брали преданных друзей или хороших товарищей. Больно уж они разные были в жизни. Да и эпиграмма, написанная Лермонтовым, не могла давать князю покоя.

Комментарий автора: Возможно, складывается впечатление, что Лермонтов действительно был злой и ехидный человек, который над всеми смеялся. Его короткая жизнь прошла в армии. Вначале учеба в юнкерской школе, потом служба в четырех полках: Гвардейском гусарском, Нижегородском драгунском, Гродненском гусарском и Тенгинском пехотном. Когда поэта хоронили, то гроб с телом несли представители всех четырех полков, в которых служил поэт.

В армии умеют подмечать слабые стороны человека и подсмеиваться над ними. Кто служил, меня поймет. Таким был и Лермонтов. Только у него все получалось с юмором, интересно, поэтично. Да…, и, язвительно! Если в своих шутках заходил слишком далеко - сразу извинялся. Смеялись и над ним (тот же Мартынов). С юнкерской школы, за Лермонтовым закрепилось прозвище «Маёшка», что означало безобразный (поэт слегка прихрамывал и сутулился - А.К.)

С честными, добрыми, храбрыми и открытыми в общении людьми, Лермонтов был дружен. Он их любил и уважал. В коллективе Лермонтов был всегда заводилой. И сейчас в памяти остались: лермонтовский кружок, лермонтовский отряд, лермонтовская банда. Вопрос: тянулись бы люди к поэту, если он был таким, едким и злым, каким его сейчас представляют?

Переходим, наконец, к пистолетам (сохраняю стилистику документов 19 века – (А.К.):

Через три дня после убийства,18 июля, из следственной комиссии в Пятигорскую управу поступает запрос: «Находящиеся в оной управе два пистолета, взятые ею после поединка... прислать к нам при описи для приобщения оных…». 21 июля пистолеты из управы были отправлены в следственную комиссию. Привожу документ полностью: «Опись пистолетам, которыми стрелялись на дуэли отставной майор Мартынов и поручик Лермонтов. № 1. Пистолеты одноствольные с фистонами с серебряной скобами и с серебряною насечкою, из коих один без шомпола и без серебряной трубочки».

Описание пистолетов следователями сделано поверхностно.

Читаем следующий документ, от 3 октября (с момента убийства поэта прошло более двух месяцев, - А.К.). Комиссия военного суда уведомляет пятигорского коменданта: «В последствие предписания… от 29 сентября… имеет честь донести, что препровожденные в оную два пистолета, принадлежащие убитому на дуэли поручику Лермонтову, из которых он стрелялся с отставным майором Мартыновым, в комиссии получены, а имеющиеся в оной таковые же пистолеты, принадлежащие ротмистру Столыпину, взятые частною управою по ошибке при описи имения Лермонтова… комиссия обратно предоставляет». Причем делается пометка: пистолеты, принадлежащие Столыпину, возвращены другому участнику трагедии - Глебову. Но ведь Столыпин с Кавказа не уезжал! Подумайте. Не странно ли, сразу после дуэли изымают пистолеты, как потом выясняется, принадлежащие Столыпину, из которых якобы произошло убийство, описывают их и приобщают к делу в качестве вещественных доказательств. Потом, через два месяца появляются другие пистолеты, якобы принадлежащие самому Лермонтову, и оказывается, из них уже дуэлянты стрелялись. Так откуда они взялись?

Комментарий автора: Когда стреляли в Лермонтова, был сильный дождь. Пистолеты должны быть в грязи, из них исходил бы запах сгоревшего пороха. Неужели следователи на это не обратили внимание? Или убийцы заранее их почистили и уложили в пистолетную коробку Столыпина? В это слабо верится. Никто из этих пистолетов не стрелял.

Теперь почитаем составленную после смерти поэта опись имения Лермонтова (так тогда называлась опись имущества дворянина – А.К.). За номером 86 значится изъятым - «пистолет черкесский в серебряной обделке с золотою насечкою (ранее изъятые пистолеты были с серебряной насечкою - А.К.) в чехле азиатском». Это личное оружие Лермонтова. Никаких других пистолетов, принадлежащих поэту, в его доме не изымали!!!

Как же получилось, что в октябре в деле появились другие пистолеты, которые стали фигурировать как «лермонтовские», из которых «дуэлянты» стрелялись? Где и у кого они два месяца хранились? Как они оказались у коменданта Пятигорска и, кто их ему передал?

По законодательству, если улики получены с нарушением закона, они не могут быть признаны доказательствами. Это было во все времена судопроизводства. Просто способы получения доказательств были разные. Когда-то оговор, «чистосердечное признание», а когда и плеть.

Прочитав судное дело, не нашёл описания пистолетов, доставленных в следственную комиссию в октябре 1841 года.

Ещё несколько слов о поведении родственника поэта - Столыпина. Он знает, у него в доме, где он проживал с Лермонтовым, изъяли пистолеты, которые проходят по делу об убийстве поэта. Ему бы бить тревогу - это его пистолеты, они не стреляли! Не знаю, бил ли он тревогу или как мышь тихо сидел, ожидая, как все обернется. Но с его молчаливого согласия следствие получило ложную улику, подтверждающую дуэль. Получается, есть люди, заявившие об участии в дуэли, и тут же обнаруживается орудие убийства, что подтверждает состоявшуюся дуэль.

Комментарий автора: Во всей этой истории роль Столыпина довольно странная. Давний друг поэта, родственник, однополчанин. В последние дни жизни поэта, жил с ним под одной крышей. А вот после смерти Лермонтова не оставил о нем ни одного воспоминания, даже своим родственникам. Все унес в могилу. Не выполнил дворянского обязательства (реверса) доставить имущество убитого родственника на родину к бабушке. С кем-то его передал. Видно боялся показаться на глаза бабушки поэта. Вот вам и дворянская честь на деле!

Такое же молчание хранил и Глебов, но он прожил недолго, был убит.

Дольше всех прожили Мартынов и Васильчиков. Мартынов, после убийства, удачно поправил своё материальное состояние, жил в Киеве, где числился в ссылке. Не пропускал балов, светских развлечений.

Получив разрешение жить в столицах, переехал в Москву, где до своей смерти проживал в собственном доме в Леонтьевском переулке. Это примерно в километре от Кремля. Его отец сколотил состояние на винных откупах, т.е. торговал вином. В конце жизни попытался написать покаянное письмо в виде исповеди, но дальше описания, каким хулиганом в юнкерской школе был Лермонтов не пошёл. Не хватило мужества.

В Советское время, в середине двадцатых годов, учитель литературы проводил открытый урок в интернате с бывшими беспризорниками. Проходя мимо кладбища, он указал на склеп, в котором был похоронен Мартынов (нельзя ему было говорить об этом). Наутро склеп был разрыт, а останки рода Мартыновых разбросаны по деревьям.

Последним умер Васильчиков. Он сделал все, чтобы себя обелить и очернить Лермонтова. Спустя годы, на вопрос биографа Лермонтова Висковатого: «Кто собственно был секундантом Лермонтова?» Васильчиков ответил, что собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего, Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то получилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова…. На следствии они говорили совсем по-другому. Хитрый Васильчиков ответил следователям уклончиво: секундантами были он и Глебов. Более наивный Глебов ответил, что у Мартынова был он, а у Лермонтова - Васильчиков…. Разве так могла проходить дуэль?! И мог Лермонтов это допустить? (Среди них он был самый старший по возрасту). К концу жизни, Васильчиков договорился до того, что когда Мартынов целился в Лермонтова, последний обозвал его дураком…. Представьте себя, стоящим под дулом пистолета. Чтобы вы делали?

Почему верят свидетельству Васильчикова? А не верят Лермонтову, который в двадцать шесть лет назвал его «пустым».

Приведу выдержку из книги профессора А.А. Герасименко «Из Божьего света…»: «Сценарий « дуэли» интриганы разрабатывали поэтапно: вначале будто бы стрелялись без секундантов, нет – при одном (М.П. Глебове), нет – при двух (тот же Глебов и он, Васильчиков), и, наконец, - при четырёх (включили ещё А.А. Столыпина и С.В. Трубецкого), О последнем варианте А.И. Васильчиков стал говорить после их смерти…»

Вернемся к пистолетам. Так, где с начала следствия находились пистолеты Кухенрейтора, из которых противники стрелялись? И были ли они?

Так же в деле не нашел свидетельств, что стрелялись дуэлянты из мощных дальнобойных пистолетов Кухенрейтора (но об этом в другой главе – А.К.). Понимаю, что полностью доверять судному делу нельзя, как нельзя верить и так называемым участникам, свидетелям и некоторым исследователям гибели поэта.

Имеется в деле еще одна странность. Непонятная поездка корнета Глебова, находящегося под арестом, на три дня в Кисловодск.

27 июля доктор Рожер, лечивший Глебова и Васильчикова, ходатайствует перед властями о направлении арестованных на лечение в Кисловодск. 29 июля власти дают разрешение. В деле имеется (сохранившийся в черновике – А.К.) сопроводительный документ на имя военного начальника Кисловодска, написанный комендантом Пятигорска: «…в следствии чего Корнета Глебова… за присмотром препровожая предписываю иметь … за присмотром, в квартире его, а по истечения курса (лечения – А.К.) прислать в Пятигорск …». Читаю следующий документ подписанный военным начальником Кисловодска. В нем он извещает, что 1 августа Глебова отправляет (!!!) обратно в Пятигорск (без объяснения причин – А.К.). Вскоре, 8 августа Глебов опять уезжает в Кисловодск. Отдохнув и попив нарзана, 11 сентября, уже вместе с Васильчиковым возвращается в Пятигорск.

Зачем по предписанию коменданта Глебов ездил на три дня в Кисловодск? Возможный ответ нахожу в этом же деле. Имеется рапорт следователя Унтилова от 30 июля всё тому же пятигорскому коменданту, в котором следователь уведомляет Ильяшенкова об окончании следствия и направлении ему дела, для дальнейшего рассмотрения и передачи в суд. В конце депеши следователь уведомляет: «… при сем представляю и пару пистолетов, которыми поединщики стрелялись». Но мы теперь знаем, что эти пистолеты не стреляли! Далее, 7 сентября из окружного суда поступает коменданту запрос: «…дело получили и просим о присылке к делу пистолетов коими произведены выстрелы».

Но не очень спешит комендант Ильяшенков отдавать пистолеты. Только 3 октября, когда дело поступает в военный суд, председатель суда уведомляет коменданта, что пистолеты получены. Но это уже были другие - «лермонтовские» пистолеты, о которых писал ранее. Спустя два дня, Глебову в управе отдают изъятые «по ошибке» столыпинские пистолеты.

Так может, ездил Глебов в Кисловодск за пистолетами Кухенрейтера? Отдал их и взамен получил ранее изъятые.

Комментарий автора: Получается, убили Лермонтова в упор из обычного пистолета, а потом, чтобы увеличить расстояние между убитым и убийцей (не с каждого пистолета того времени, с расстояния в двадцать шагов можно убить человека выстрелом навылет через всю грудь) придумали, что стрелялись из мощных, крупнокалиберных дальнобойных пистолетов? Я не касаюсь такой науки, как судебная - медицина. Но, согласно современным исследованиям: Лермонтов получил пулю справа налево, снизу вверх, под углом 60 градусов по отношению к продольной оси туловища... Это же в какой позе надо стоять во время дуэли?

Версию об оружии и дуэли подбрасывали не только для следствия, но и для нас, для истории….

ЧАСТЬ 3

В работах некоторых исследователей обстоятельств гибели поэта приходится читать, что следствие и суд сделали всё возможное, чтобы установить причины гибели поэта. При этом они признают, что следователями все же были допущены некоторые ошибки. В частности, оправдывая действия должностных лиц, они ссылаются, что действовали пятигорские власти под сильным нажимом сверху.

Также приходится читать, что нельзя сравнивать уровень развития криминалистики и уголовного судопроизводства начала 19 века с нашим временем. Ведь тогда действовавшее законодательство сильно отличалось от настоящего. Соглашусь с этим, но только частично.

Основным, действовавшим тогда законодательным документом, был, Свод законов Российской империи. Многотомное издание, разработку которого еще при Александре 1, начал видный государственный деятель своего времени М.Сперанский.

Законодательными актами, регулирующими деятельность властей, по предупреждению и раскрытию преступлений были: Указ об учреждении губерний, Устав уголовного судопроизводства и Устав о предупреждении и пресечении преступлений.

Таким образом, к середине тридцатых годов в России была создана целостная система мер по пресечению, раскрытию преступлений и изобличению преступников (пусть по нашим меркам и не очень совершенная – А.К.)

Комментарий автора: Что представлял собой Пятигорск в середине 19 века? Да, это был не губернский город, но уже тогда он считался «курортной столицей» России.

Гражданской жизнью в городе распоряжалась частная управа, подчинявшаяся коменданту. При ней находилась полиция и пожарная команда. В городе, особенно в летнее время, проживало большое количество отдыхающих из разных уголков России, в большинстве своем дворяне и военные. Таким образом, власти, хотели они этого или нет, но обязаны были поддерживать порядок жизнеобеспечения города на должном уровне.

Пятигорск, в те времена, не был той глухоманью, какой, к примеру, была «лермонтовская» Тамань, где не существовало эффективной власти и слабо действовали законы Российской империи.

Таким образом, к середине 19 века российские власти, в деле раскрытия преступлений, не были такими беспомощными, как нам кажется сегодня, из глубины веков. В их распоряжении был судебно-следственный, судебно-медицинский и полицейский аппарат (пусть и не очень образованный – А.К.) И что очень важно, в их распоряжении была довольно внушительная законодательная база – Свод законов Российской империи, состоявший из пятнадцати томов.

Приведу некоторые выдержки из книги 2, тома 15 Свода законов…, издания 1832 года. Это первое издание, действовавшее до 1845 года, как раз на момент убийства Лермонтова. Говоря современным юридическим языком, книга являлась - уголовно-процессуальным кодексом.

В статье 792 говорится: «…Полиция приступает к следствию по всякому сведению, дошедшему к ней как о явном преступлении…,так и о которых, без предварительного следствия, нельзя заключить, случайно ли они учинились или по какому либо умыслу».

Правами производства следствия наделялся частный пристав, обязанности которого определялись ещё Уставом Благочиния от 8 апреля 1782 года. Частному приставу предписывалось следить, «… чтобы уголовные дела не остались без наказания».

Вернемся к Своду законов... Статья 929 разъясняет, что является доказательствами по уголовным делам, это: 1) собственное признание, 2) письменные доводы, 3) личный осмотр следов преступления и вещей обличающих виновного, 4) показания сведующих лиц, 5) показания свидетелей, 6) повальный обыск, 7) очные ставки.

Хочу обратить внимание на четвертый пункт. Сведующие люди. Кто они? Так тогда называли специалистов - экспертов. В Законе следователям вменялось в обязанность задействовать при расследовании дел узких специалистов (экспертов) и, если у местных чиновников не хватало квалификации, то их необходимо было приглашать из вышестоящих учреждений. Специалистам запрещалось отказываться от помощи следствию. При этом они несли уголовную ответственность за допущенные нарушения.

Почему следователи поверили акту врача Барклай-де Толли,а не обратились к более "сведующим" специалистам?...

Подробно в Законе объяснялся порядок проведения очных ставок. Так в статье 994 говорилось: «Очные ставки даются для объяснения противоречий и для взаимного уличения подсудимого…и других, причастных к делу лиц…». В статье 1001: « Речи обеих бывших на очной ставке сторон записываются и подписываются по общим правилам о порядке допроса подсудимых и свидетелей».

Какие хорошие статьи, применительно к рассматриваемому нами делу об убийстве поэта!?

Комментарий автора: Почему следователи не применили эти статьи, при расследовании убийства Лермонтова? Почему они не провели очные ставки? Не назначили, повторно, судебно-медицинскую экспертизу!?... Не хотели или им не дали?

Рассмотрим вопрос о процедуре допроса обвиняемого. Почему решил обратить на это внимание? В судном деле по делу о дуэли Лермонтова приводятся письменные вопросы, которые следователи задали обвиняемым и по которым они сделали путанные и лживые показания.

Исследователи гибели поэта объясняют это тем, что таков был тогда порядок допросов. Приведу выдержки из Свода законов... Статья 905: «Обвиняемого надлежит расспросить сперва о его имени, отчестве, фамилии, летах, звании, жительстве…». Статья 906: «Потом расспрашивать обвиняемого подробно о приводимом против него обвинении, не упуская никакого обстоятельства, прямо или непрямо связанного с существом дела». В статьях 908 и 909 разъясняется следователям, что обвиняемые должны отвечать на вопросы лично и допрашивать их надо порознь. И самое главное в статье 916: « Вопросы и ответы в то же время при следователе и обвиняемом должны быть записаны…»

Значит, основным способом допроса был личный допрос следователем обвиняемого. И только статья 917 разрешала допрос по «записке» и то, тогда протокол «… после допроса подписывается обвиняемым и скрепляется следователем…»

Допрос с помощью письменных вопросов практиковался, чтобы экономить время следователей, когда было большое количество обвиняемых, или по делу с многочисленными эпизодами. К примеру, дело Декабристов. В случае с Лермонтовым, чтобы установить истину, тактически правильней было допрашивать обвиняемых лично. Вопрос-ответ. Это следователи тогда хорошо знали.

Теперь о надзоре за следствием. В своей записке из тюрьмы Мартынов писал «секунданту» Глебову: «А бестия стряпчий пытал меня, не проболтаюсь ли. Когда увижу тебя, расскажу в чем ». Кто такой стряпчий? Это и был прокурорский чиновник, обязанный следить за ходом следствия и суда, пресекая нарушения закона. Интересно, чего так боялся прокурорский работник? В чем мог проболтаться Мартынов? Не менее интересен ответ Глебова Мартынову: «Непременно и непременно требуй военного суда. Гражданским тебя замучают. Полицмейстер на тебя зол, и ты будешь у него в лапках…».

Вот еще одна выдержка из письма Мартынова к Глебову: «…сегодня отправляю письмо графу Бенкендорфу…». Далее он пишет, что просит влиятельного графа предать его не гражданскому, а военному суду. И затем: «…Чего я могу ожидать от гражданского суда? Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезней для моего здоровья…». Какой цинизм! В этом же письме Мартынов откровенно пишет, что письмо к графу ему сочинил Диамид Пассек: «…ибо он таких писем не писал…». Кто такой Пассек? Зачем его пустили в камеру к Мартынову и почему, он помогает убийце? В то время на Кавказе был один Диамид Пассек, подполковник, впоследствии генерал-майор. Нигде не нашел свидетельств, чтобы Пассек имел дружеские отношения с Мартыновым или Лермонтовым. Тогда зачем он в это дело ввязался? Или ему поручили?

Комментарий автора: Так может, боялись они, что полиция все же приступит к объективному расследованию и изобличит заказчиков и убийц поэта? Зря боялись, Российский император за них все решил: обвиняемых из-под стражи освободить и передать дело на рассмотрение военному суду!

Вернусь к медицинскому освидетельствованию тела поэта врачом Барклай-де Толли. Осматривая убитого, врач, как специалист, допустил грубейшие нарушения действовавшей в начале 19 века, процедуры вскрытия тел. « Наставление врачам при судебном осмотре и вскрытию тел», изданное в 1829 году, предписывало: « … Сначала определить род повреждения…описать величину, вид, длину и ширину самого повреждения и сличить оное (как предполагается) с орудиями, коими оное причинено…»

Комментарий автора: Ничего не сделали! А ведь могли. Специалистов медиков в прифронтовом городе Пятигорске, было достаточно.

Некоторые исследователи, признавая в своих работах, нарушения закона властями и участниками трагедии 15 июля 1841 гола, все же пытаются их оправдать и обелить.

Коменданта Ильяшенкова, без участия которого трудно было подменить пистолеты, называют добрым стариком, жалевшим молодых повес – « дуэлянтов». Сами повесы оказываются мальчишками, не понимавшими величия таланта Лермонтова. Врача Барклай-де-Толли, освидетельствовавшего тело поэта и нарушившего порядок вскрытия тел, оправдывают тем, что он не имел должной квалификации и, он якобы не мог предположить, что его заключение будут досконально изучать через сто и более лет. О следователях отзываются двойственно; то они сделали все что, могли, то наоборот, представляют их марионетками в руках власти.

Но убийство поэта следователи не раскрыли…, а могли! В их распоряжении было всё: и средства, и методы, и время, и законы. Не было только желания!

Получается!.. Все участники трагедии, в большей или меньшей степени оправданы, и в своей смерти виноват сам Лермонтов. Его язвительный характер, эпиграммы и шаржи, привели его к смерти. И не имеет права великий поэт на понимание и объективное расследование обстоятельств гибели, как не имеет права и на возможно совершенную им ошибку. Для него «судьбы свершился приговор». Ошибка, допущенная поэтом, была в одном: ему надо было срочно уезжать…, бежать, от своих убийц, из Пятигорска! Проблем этим Лермонтов не решил бы, а жизнь, пусть на короткое время, себе сохранил.

Комментарий автора: Лермонтов не хотел посвящать свою жизнь военной службе. Но, поступив в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалеристских юнкеров, своему другу М.А. Лопухиной написал: «…и вот теперь я воин,…если будет война, клянусь вам Богом, буду всегда впереди». Это он написал в 1832 году, а в 1840 году, во время боевых действий на Кавказе, доказал, что это не пустые слова….

ЧАСТЬ 4

Многие десятилетия не умолкают споры о причинах и обстоятельствах гибели поэта М.Ю. Лермонтова. Учеными, почитателями таланта великого поэта, по этой теме написано множество работ, статей и проведено исследований. А тайна гибели поэта так и остается не разгаданной.

Правда, авторы исследований идут разными путями. Одни добросовестно переписывают «своими словами» уже ранее изданное. Другие, очевидно, «высасывают факты из пальца» и делают на этом основании такие выводы, что задаешься вопросом - какими источниками авторы пользовались? И не так много проводится серьезных, смелых исследований, где авторы действительно пытаются разобраться, что же произошло в Пятигорске в том трагическом июле 1841 года.

В 50-х годах прошлого столетия учеными криминалистами, судебными медиками и музейными работниками проводилась попытка разобраться в убийстве Лермонтова криминалистическими методами. Правда, целью их исследований было в очередной раз доказать официальную дуэльную версию. Хотя причины, побудившие экспертов это сделать, были совсем другие.

Но давайте все по порядку. В 1954 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Константина Паустовского, в которой была фраза: «И последнее, что он заметил на земле, - одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов над обрывом, над которым он стоял».

Через несколько лет эту тему развил В. Швембергер. В «Трагедии у Перкальской скалы» он писал, как один священник в 1896 году причащал умирающего казака и тот ему поведал, как в молодости, чтобы избежать суда, по приказу начальства, убил из засады армейского офицера во время дуэли. Через несколько лет он узнал, что убил Лермонтова.

Для опровержения этой абсурдной версии и была создана экспертная комиссия.

В нее вошли специалисты из Ленинграда: судебные медики, хирурги, научные сотрудники музея Эрмитаж.

Представительная комиссия опровергла версию убийства Лермонтова наемным убийцей в спину с отходящей от горы Машук Перкальской скалы.

Но все же, некоторые выводы экспертов вызывают у меня настороженность и сомнение в их объективности.

Так в пункте 2 экспертного заключения делается вывод: «… Все эти и другие данные позволяют сделать вывод, что на дуэли … применен дуэльный набор пистолетов с ударно-кремневыми замками … немецких оружейников Кухенрейтер…»

Режет слух фраза: «… и другие данные…». Для экспертизы, пусть и не имеющей юридической силы, такая ссылка не допустима. Эксперт, в своих исследованиях, должен ссылаться на все доводы как «за», так и «против». И только потом делать выводы и давать заключения.

Теперь о главном. Вот выдержка из описания пистолетов, изъятых в доме, где проживали Лермонтов и его родственник Столыпин, на основании которого эксперты дали заключение, признав их Кухенрейторами.

«…Пистолеты одноствольные с фистонами с серебряными скобами и с серебряной насечкою на стволах, из коих один без шомпола и серебряной трубочки…»

Зная, что данное заключение экспертов ранее подвергалось критике, все же решил пройти весь исследовательский путь и самому разобраться в идентификационных признаках оружия, на основании которых эксперты сделали свое заключение.

Итак – фистоны. В словаре Брокгауза и Эфрона есть фестоны – гирлянда из листьев и цветов, зубчатые складки на оконных дверных занавесках, дамских платьях. Что-то на элемент оружия не похоже! В других словарях аналогичная информация. Все про цветы, украшения, женские подолы и.т.п. И ни слова об оружии. Подумал, может, следователи ошиблись и вместо фистонов подразумевали пистоны. Так тогда назывались капсюли. Тогда получается, изъятое оружие было не ударно-кремневым, а ударно-капсюльным. Но моя догадка не подтвердилась. В одном из справочников по оружию нашел увеличенное фото ствола старинного пистолета, на котором изображены фестоны. Чтобы не утомлять читателя их описанием, скажу, что похожи они на морские волны из детских рисунков. Значит, фестоны - это элемент украшения оружия. В 19 веке пистолеты, особенно дуэльные имели красивую отделку, поэтому и стоили дорого. Вывод: наличие на пистолетах фестонов не позволяет точно определить систему пистолета.

Серебряные скобы. Согласно оружейному справочнику, спусковая скоба – деталь стрелкового оружия, представляющая собой рамку, прикрывающую спусковой крючок и устанавливаемую на абсолютном большинстве образцов стрелкового оружия всех типов. Понятно, что и по этой детали принадлежность оружия не определить.

Серебряная насечка на стволах. Насечка – техника украшения металлических изделий, в том числе огнестрельного оружия, заключавшаяся в инкрустировании золотом, серебром или медью. Насечка имелась практически на всех видах старинного стрелкового оружия.

Шомпол. Тут вроде все понятно. Это элемент так называемых принадлежностей любого огнестрельного оружия.

Трудность вызвала серебряная трубочка. Думал это тоже одна из принадлежностей к пистолету. Оказалось, это шомпольное гнездо – горизонтальный канал или выемка (в последнем случае, оснащенная трубками), в нижней части ложа стрелкового оружия и предназначенная для хранения шомпола.

Комментарий автора: Таким образом, все перечисленные в описи элементы изъятого в доме оружия не позволяют сделать вывод, что принадлежат они к кавалеристским, дальнобойным, нарезным пистолетам системы Кухенрейтера.

Отвечая на критику экспертного заключения, один из ее участников ссылается на свидетельства, родственника Лермонтова, Шан-Гирея и первого биографа поэта Висковатого. В мемуарах Шан-Гирея, написанных в 1860 году упоминается: «… пистолет из которого был убит Лермонтов, находится не там, где рассказывают, - это кухенрейтор № 2 из пары: я его видел у Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого живописцем Шведе с убитого Лермонтова».

П. Висковатый в 1881 году видел этот же пистолет « в Москве над кроватью Дмитрия Аркадьевича Столыпина», родного брата умершего тогда А.А. Столыпина.

Получается на их воспоминаниях эксперт и делает вывод: « Теперь все становится на свои места. Подмена пистолетов действительно произошла. Только у следствия изъяли (похитили - А.К.) именно те пистолеты, которые были на дуэльной площадке. Просто Столыпин (один из неофициальных секундантов) хотел их сохранить. В противном случае для чего бы он стал вешать кухенрейтер № 2 из пары рядом с рисунком Лермонтова...?»

Теперь и у меня все стало на свои места. Вот они, «другие данные», на которые ссылались эксперты.

Хочу сразу заметить. Ссылка на воспоминания, в такой точной науке, как криминалистика, недопустима. Историческая наука допускает подобные ссылки, но только не криминалистика. Второе. Ни Шан-Гирей, ни Висковатов не упоминают, что братья Столыпины указывали на пистолет, висящий на стене, как на оружие, из которого стреляли в Лермонтова. И третье. Если А. Столыпину удалось у следователей «похить» пистолеты, то это же целая детективная история. Неужели из многочисленного рода Столыпиных - Лермонтовых (продолжателем их династии был Петр Столыпин, премьер-министр России, также подло убитый наемным убийцей), о ней никто не знал. Да и не похож Алексей Столыпин на авантюриста, способного выкрасть у следователей пистолеты. Тем более для сохранения на память. О Лермонтове Столыпин молчал до самой смерти. Какая уж тут память?

Возможно, и висели на стене Кухенрейтеры, но стреляли из них в Лермонтова? Но это уже мое предположение, а не факт.

В двухтомном издании «Русские уголовные процессы», изданном А.Любарским в 1867 году, имеется описание дуэли Лермонтова с Мартыновым. Прочитал дело бегло, т. к. ничего нового для себя не нашел. Всё та же ложь. Но меня заинтересовал совсем другой процесс. В книге он описан следующим, за «лермонтовским». Дело о дуэли между бароном Иваном Остен-Сакеном и дворянином Юлиусом Клейстом в июле 1843 года.

События проходили в Курляндской губернии. В лесном массиве был обнаружен трупп Клейста с огнестрельным ранением, на вылет, грудной клетки. Рядом с телом лежал пистолет. В кармане убитого нашли записку, в которой он извещал, что в его смерти никто не виноват. На первый взгляд, типичное самоубийство. Судебный медик сравнил диаметр входящего огнестрельного ранения с калибром пистолета и сделал вывод, что стреляли из обнаруженного на месте происшествия пистолета, (что мешало следователям провести аналогичную и совсем не сложную экспертизу по делу Лермонтова?)

Но в этом деле следователей насторожило то, что верхняя и нижняя одежда на труппе Клейста была расстегнута. Не мог же он сам себя, после выстрела, раздеть.

О совершенном убийстве стало известно Николаю 1. Царь дал указание провести тщательное расследование. В результате расследования, преступников нашли и осудили.

Следствие установило, что на одном из вечеров барон Остен-Сакен донимал Клейста своими остротами, касающимися его чести. Не выдержав насмешек, Клейст вывел обидчика в другую комнату, обозвав его подлецом, вызвал барона на дуэль. Секунданты пытались обидчиков примирить, но Клейст от примирения отказался.

Понимая, что дуэли не избежать её участники решили выехать на поединок под предлогом поездки на охоту. Одевшись соответствующим образом и, взяв охотничьи ружья, дуэлянты поехали в лес. В их охотничьих сумках были спрятаны дуэльные пистолеты. Во время поединка, обиженный Клейст быстро подошел к барьеру и стал целиться в противника с явным намерением его убить. Остен-Сакен, понимая это, и, чтобы сохранить себе жизнь выстрелил первым, убив Клейста наповал. Предсмертные записки дуэлянтами были написаны заранее, чтобы обмануть следствие. Одежду на убитом расстегивали, чтобы осмотреть рану, но в спешке, всё так и оставили. Бросив убитого, участники дуэли разбежались. Убийца скрылся в Германии.

Следователям удалось раскрыть это преступление, а убийцу вернуть в Россию и предать суду. Участники дуэли всё вышесказанное подтвердили.

Ради объективности, отмечу: император, и в этом случае, значительно смягчил приговор суда.

Зачем я привел в пример этот процесс? Очень он внешне схож с делом Лермонтова, как по описываемым событиям, так и по времени совершения (разница между убийствами всего в два года); и месту, где события проходили (та же российская глубинка). Но в последнем случае преступление раскрыли и виновных наказали! Смогли же!!!… Так что мешало следователям разобраться в деле Лермонтова?

В заключение хочу отметить. Чтобы ни писали об убийстве Лермонтова противники дуэли, их доводы отвергаются, а действия убийц и других участников трагедии объясняются житейскими проблемами (обычной ссорой). Если что-то объяснить не удается, ссылаются на давность времени, на загадочные или не выясненные обстоятельства гибели поэта. Ох, уж эти загадочные обстоятельства!?

Если же отбросить версию убийства поэта на дуэли, то все становится на свои места, и в действиях участников «дуэли» ничего загадочного нет. Они поступали так, как обычно поступают все преступники, пытающиеся уйти от ответственности, скрыть, или смягчить свое участие в преступлении, а в рассматриваемом нами деле – умышленном убийстве поэта.

Было убийство подготовленным или спровоцированным? Теперь уже не установишь. Если только не произойдет чудо, и что-то обнаружится в архивах.

Как хочется оказаться в том жарком июле сорок первого года! И воочию увидеть, что же, тогда произошло в Пятигорске?

В чём полностью уверен: у следователей были все возможности раскрыть убийство Лермонтова и установить, что же произошло 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Но Лермонтов, к тому времени, был уже обречен….

Что произошло потом у подножия Машука, кто и когда туда приехал, ход самой дуэли – всё это мы знаем из путаных показаний людей, заведомо симпатизировавших Мартынову. Но события могли происходить и иначе. Например: Мартынов и Лермонтов просто договорились о встрече. Уже на месте Мартынов (после резкого разговора!?) с близкого расстояния выстрелил в сидящего на лошади поэта (потому такой угол проникновения пули в тело). После чего бросился к Глебову: выручай, была дуэль с Лермонтовым без секундантов, я его убил!

Далее придумывается «сценарий» (но спешно, с массой нестыковок). Тогда понятно, почему лежало под дождём три часа тело Лермонтова (пока за ним не приехали). Почему возникла необходимость в появлении пистолетов Кухенрейтера (раз была дуэль – нужны более мощные). Остаётся гадать, отчего молчал Столыпин. Но, может, оттого и молчал, что чувствовал вину: не предотвратил смерть друга! А раскручивать историю до конца, задевать влиятельных в Пятигорске лиц, уличать людей с репутацией достойных офицеров – нужно ли это было коменданту Ильяшенкову?

Пора набраться смелости и честно признать - убийство поэта совершенно не на дуэли! И убийца!... Мартынов,не только не понёс заслуженного наказания, но и не был признан виновным в умышленном убийстве поэта! Незадолго до смерти поэт писал:

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Темный дуб склонялся и шумел.

А.В. Карпенко

Последняя дуэль Лермонтова политическая версия

Последняя дуэль Лермонтова: история политической версии (1841-1990-е гг.)

Предположение о том, что ссора и дуэль Лермонтова с Мартыновым могла иметь политическую подоплеку, возникает практически сразу же после случившегося. Такое подозрение высказывает князь Вяземский в письме Булгакову - пользуясь "эзоповым языком", он "вспоминает" о гибели на дуэли неугодного вельможи во времена Екатерины II: "Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке".

Высказывания таких разных людей, как критик В. Белинский, офицер Р. Дорохов, Л. Пушкин (брат А. С. Пушкина) о дуэли также косвенно позволяют предположить, что эти люди считали случившееся результатом постороннего подстрекательства. Не все общество втайне поддерживало теорию заговора - многие могли видеть в произошедшем лишь ссору частного характера; однако очевидно, что те современники, которые подозревали заговор против поэта, могли лишь намеками изъяснять свою точку зрения (Примечание 1).

Кроме того, многие современники придавали определенное общественное звучание своим высказываниям, подчеркивая в общем негативную роль среды (великосветской, но не только) в судьбах поэтов в России. Полковник А. Траскин: «Несчастная судьба нас, русских: как только явится у нас человек с талантом, тут же явятся и десять пошляков, которые станут травить его до смерти».

А. Герцен: "Всё выходящее из обыкновенного порядка гибнет: Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z многое множество, оттого что они не дома в мире мертвых душ".

Авторитет императора и его ближайших сподвижников в обществе, в том числе среди представителей дворянского сословия, был невысок, и боль понесенной утраты еще больше восстанавливала мыслящих людей эпохи против властей, так сурово и небрежно относившихся к поэту и томивших его «из-за пустяков» на Кавказе. Очевидно, что гибель Лермонтова вызывала тревожные настроения у Николая I и Бенкендорфа, независимо от степени их причастности, ожидавших подобной реакции, и именно этим было вызвано "поспешнейшее", как сказано в официальных документах, рассмотрение дела о дуэли, запрет на повторное вскрытие и некоторые другие меры.

Так, о поэте было запрещено писать на протяжении примерно 30-и лет, и лишь на рубеже веков разговор о произошедшей трагедии стал возможен в печати.

На рубеже XIX - XX вв. краеугольным камнем в представлении о причинах и обстоятельствах гибели Лермонтова стал труд Павла Висковатова "Лермонтов: жизнь и творчество", вышедший в 1891 году. Павел Александрович не сомневался, что поэт стал жертвой заговора недоброжелателей, обоснованно рассчитывавших на молчаливое одобрение "в верхах": "Как в подобных случаях это бывало не раз, искали какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги". Висковатов описывает, как "приставали" к Лисаневичу, уговаривая вызвать Лермонтова на дуэль. «Что вы, - возражал Лисаневич, - чтобы у меня поднялась рука на такого человека!» Есть полная возможность полагать, что те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились... к Н.С. Мартынову. Здесь они, конечно, должны были встретить почву более удобную для брошенного ими семени" (Примечание 2).

Объясняя, почему Николая Мартынова было проще "подстрекнуть на недоброе дело", чем поручика Лисаневича, Висковатов характеризует его как человека ограниченного и с огромным самолюбием, который, "когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобления".

Убеждение Висковатова в том, что Мартынова подстрекали со стороны, возникло, очевидно, из разговоров с разными людьми, которые вел биограф; также ясно, что и в 1891 году часть информации, которой владел, автор биографии вынужден был утаивать по цензурным или каким-либо иным соображениям. У Павла Александровича был архив, который, к сожалению, не привлек к себе интереса советских лермонтоведов своевременно - слишком сильным в 1920-1930-е гг. было отторжение к наследию ушедшей царской эпохи. А впоследствии архив погиб в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Возможно, в архиве первого биографа поэта и были какие-либо материалы, способные пролить свет на "темные стороны дуэли", на обнаружение и грамотный анализ которых потомками рассчитывал владелец архива, и о которых мы уже никогда не узнаем (Примечание 3).

В 1910 году вышла Энциклопедия русского библиографического института о Лермонтове. Ее автор/авторы, подобно Висковатову, подозревали заговор против поэта: "Участвуя в боях с горцами, ведя временами походную жизнь, Лермонтов не оставлял и того общества, к о т о р о е у с п е л о д о с т а т о ч н о п о к а з а т ь е м у с в о и т е м н ы е с т о р о н ы е щ е в П е т р о г р а д е. В знакомой семье пришлось встретиться ему с бывшим гвардейским офицером Мартыновым. В живописном костюме горца, позировавший напускной горячностью и мрачностью, Мартынов возбудил насмешливость Лермонтова, приведшую в конце концов к дуэли". Также автор отмечает, что "р о л ь н е к о т о р ы х с в и д е т е л е й и с т о р и и, разыгравшейся между Мартыновым и Лермонтовым, н е р а з ъ я с н е н а окончательно, и п о з д н е й ш и е и х о б ъ я с н е н и я н е о б е л и л и и х у ч а с т и я в э т о м д е л е".

Значительная (или даже большая) часть интеллигенции Серебряного века в ту эпоху не питала уважения и доверия к власти, поэтому "верить в заговор" многим не казалось ни абсурдным, ни зазорным. Не только М. Горький, В. Маяковский, но и Н. Михайловский, И. Анненский, Д. Мережковский, И. Северянин верили, что последняя дуэль Лермонтова была результатом заговора против него (Примечание 4).

Начиная с 1920-х гг., уже в СССР, разработка политической версии была естественным образом продолжена. В настоящее время современные филологи, публицисты и т. д. не устают твердить, что в советское время «исследователи писали то, что им приказывали». Это неверно. В советском лермонтоведении были исследователи, и немало, которые занимались изучением исключительно проблем творчества Лермонтова, и никто не вынуждал их разрабатывать те или иные биографические сюжеты в определенном идеологическом ключе. Таким был, к примеру, Б. Эйхенбаум – специалист высочайшего класса, владевший иностранными языками, посвятивший десятилетия плодотворному изучению влияния на творчество поэта европейских поэтов и писателей и определению места Лермонтова в мировой романтической поэзии.