3. Решающий эксперимент (мысленный) Как известно, одного эксперимента недостаточно, чтобы подтвердить теорию, но достаточно и одного эксперимента, чтобы теорию похоронить. Даже если эксперимент мысленный.

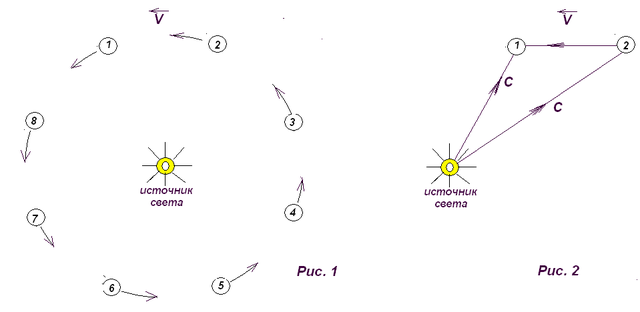

Представим быстровращающуюся платформу с идентичными часами, расположенными вдоль периферии (часы 1 – 8 на рис. 1). Источник света расположен строго в центре платформы. В какой-то момент времени источник формирует вспышку света, по фронту которой происходит синхронизация часов.

Для внешнего наблюдателя, связанного с системой центра платформы (и соответственно с источником вспышки), все часы находятся в равных условиях, на одинаковом расстоянии от источника. Соответственно фронт вспышки достигает всех часов одновременно и выставляет на них одинаковые показания.

Очевидные логические соображения указывают нам на то, что иначе быть и не должно. В противном случае возникает неразрешимый логический парадокс.

В теориях, предполагающих существование аберрации света, внутренне противоречивый парадокс закономерно возникает.

Выберем любую пару движущихся часов, например, часы 1 и 2 (рис. 2). Мгновенно сопутствующая этим часам система отсчета движется с линейной скоростью

V относительно системы Центра платформы (источника света). Учет аберрации приводит к тому, что визуально источник света смещается в направлении вектора

V, а угол прихода света не совпадает с нормалью к прямой, проходящей через точки 1 и 2 (в которых, по условию нашего эксперимента, находятся соответствующие часы). Теория относительности предсказывает для движущейся системы отсчета расхождение между направлением прихода света и нормалью, на угол A, tg A =

V/(C2-

V2)

1/2 , где

V- скорость выбранной системы отсчета относительно источника света,

C - скорость света). Для наблюдателя, расположенного на линии |1, 2|, источник света оказывается визуально смещенным в направлении вектора скорости, так, как показано на рис. 2.

продолжение

Указанное обстоятельство приводит к тому, что световой фронт, распространяясь с постоянной скоростью

С, достигает часов 1 и 2 разномоментно. А именно, световым импульсом часы 1 будут сброшены в исходное показание

раньше, чем часы 2, значит, далее часы 2 будут

отставать от часов 1.

Применяя аналогичные рассуждения в отношении всех других пар часов, приходим к парадоксу: «вторые» часы каждой следующей пары часов

отстают от «первых» часов, часы каждой следующей пары

отстают от часов всех предыдущих пар. Но, тем не менее, последние часы последней пары часов

опережают первые часы первой пары. В этом очевидном противоречии и заключается суть парадокса. Источником парадокса является исключительно допущение аберрации света как реального физического явления.

4. Вывод Вывод из сказанного очевиден. Нет аберрации – нет парадокса.

В любой теории, предсказывающей существование аберрации света, парадокс с неизбежностью имеет место. Разрешить парадокс при сохранении представлений об аберрации света не удается. Теории, для которых характерна внутренняя парадоксальность, не могут считаться удовлетворительными физическими теориями.

Корректная физическая теория, очевидно, должна быть свободна от "эффектов астрономической аберрации". Надеюсь, что таковая когда-нибудь появится