Попытаюсь продолжить тему в конструктивном русле

В своё время (это начало прошлого века) горячие головы возжелали перекроить физику в русле отказа от идеи эфира. Отказ основывался на том лишь основании, что к эфиру неприменимо понятие "движение", аналогичное "движению вещества". Лет через десять стало понятно, что без концепции "эфира" вообще-то не обойтись. Свойства, которыми наделялось пространство ОТО (неоднородность, кривизна и др.), НЕВОЗМОЖНЫ без признания существования некоей "пространственной субстанции", которая бы указанные свойства обеспечивала.

Несколькими страницами ранее здесь, в этой теме, показана, объяснена и, можно сказать, доказана патология "безэфирной" СТО, выразившаяся в её неспособности отразить реально наблюдаемую картину звездного Мира. Высказанные здесь гипотезы (например, о передаче световой энергии и импульса разными процессами), предпринятые с целью поддержания СТО "на плаву", выглядели несостоятельными изначально и, при попытках их как-то "приспособить", полностью провалились.

Из механических свойств "немеханический светоносный эфир" обладает единственным свойством: он ВСЕГДА находится в покое относительно наблюдателя - приемника света. В этом случае "эфир" не только не вступает в противоречие с принципом относительности, но и позволяет объяснить отсутствие аберрационных искажений при наблюдениях за динамичными астрономическими объектами (быстровращающимися звездами, двойными и тройными звездными системами, и т.д.).

Адекватность картины звездного неба передается светом лишь в том случае, если

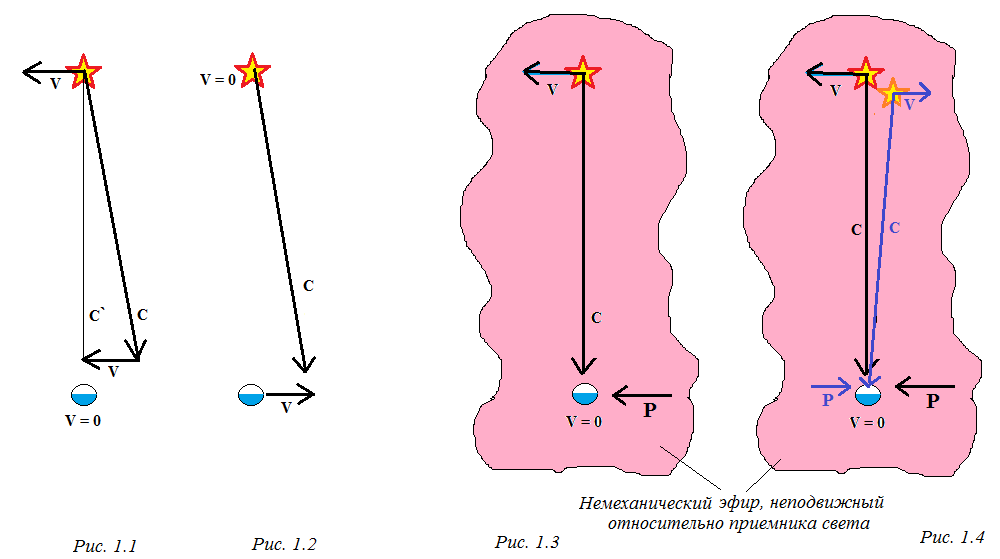

свет не подвержен аберрационному сносу. Свет удаленной звезды распространяется в направлении приемника не по корпускулярно-баллистическим законам, которым подчинено движение частиц вещества (рис. 1.1 и 1.2, с "упреждением" и "сносом"), а через полевой (эфирный) посредник (рис. 1.3, 1.4), который осуществляет транспортную функцию переноса энергии и импульса излучения от источника к приемнику

по кратчайшему пути.

Концепция немеханического эфира была использована выше, в постах при описании доплеровского изменения частоты сигнала, идущего с переднего и тылового направлений.

Последовательное применение данной концепции к сигналу, излучаемому в ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ (и в поперечном направлении также), способно логически объяснить отсутствие "звездной аберрации" от движения источника относительно наблюдателя.

Эфир транслирует от источника к приемнику энергию Е = mc

2 и импульс (в виде скрытого векторного параметра

P = E

v/c

2 ) как результата перемещения "очага возбуждения" от точке к точке со скоростью "с" в системе приемника (рис 1.3, 1.4). Получение приемником энергии и импульса, очевидно, происходит в момент поглощения возбуждения приемником (глазом наблюдателя, например), но не при зеркальном переотражении. При зеркальном переотражении скрытый импульс остается "запечатанным", что подтверждается, в частности, опытами Лебедева, использующими в качестве чувствительного элемента "вертушку Крукса".

Дополнительные пояснения к рисунку.

Рис. 1.1 – распространение света согласно СТО из системы наблюдателя. Траектория световых корпускул имеет явно выраженный снос из-за скорости источника. Направление на источник искажено ненулевой скоростью v. Чем выше скорость v, тем сильнее пространственные искажения.

Рис. 1.2 – распространение света согласно СТО, из системы излучателя. Зависимость угла сноса от v - аналогичная.

Рис. 1.3 – свет от движущегося относительно наблюдателя источника распространяется в немеханическом светоносном эфире (по кратчайшему пути). Сноса нет.

Рис. 1.4 – то же, что и рис. 1.3, показано два источника. Направление на источник света определено пространственным положением источника света, но никак не скоростью этих источников.

Эфирное представление дает картину наблюдения, адекватную реалиям.